お待たせ致しました、現在店頭で売られている

US版リイシューモデルを弄りまわしてみたいと思います。

見た目は最も有名な第3期のデザインをそのまま採用している。

入手した際には見た目もほとんどキズのない美品だったのだが、

他のエフェクターと一緒に立てておいておいたら、

そのタワーが崩れた際に他のエフェクトの角でガリガリしちゃい、

ご覧の通り見事に塗装にキズが入ってしまいました。

ま、私はキズなど見た目はほとんど気にしないんですが、

さすがに元が超美品だったのでちとショックでした(笑)

キズが付きやすいので、気になる人は扱いには注意しましょう。

見たも同様、筐体のメカニズムも第3期モデルとほとんど同じです。

LEDが追加されたのはやはり便利ですね。

ま、実際エフェクトONにしたら爆音が出るので、

ON / OFFはLED無くてもすぐわかりますがね。

ちなみに、リイシュー初期はノブがチキンノブだったと記憶しています。

現在はご覧のような丸ノブがほとんどです。

さらにフットスイッチにも変化があって、

リイシュー初期は6Pスイッチで完全バイパスではなかったが、

現在は9Pスイッチで完全バイパス+LEDの仕様となっている。

なので、ノブの形である程度完全バイパスかどうか

判断が付けられるかもしれないが、もちろん大雑把なエレハモのこと。

それが完全な目印にはなりませんが、あくまで参考としての情報。 |

底面の様子。

3期までは電池交換するのにパネルごとばっくり開ける

必要があったので、ねじ回すなどかなり面倒だったのですが、

リイシューからは電池BOXの蓋が追加されたので、

ネジ一本はずすだけで簡単に電池交換することができる。

このへんはユーザーの利便を考えた素晴らしい対応。

ま、1本とはいえネジ回しが必要にはなるが、

その方がかえって信頼性は増すし、蓋を無くすことも少なくなるだろう。

エレハモの心意気に拍手! |

背面パネルの様子。

第3期にあった"TONEーBYPASS"スイッチは省略されている。

入力、出力、外部電源端子(3.5Φ)のみというシンプルな構成。 |

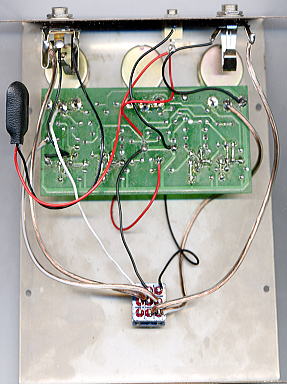

中身の様子。相変わらずスカスカ(笑)

この画像はリペア後ですので、信号ラインの配線を

少し高級な太い汎用スピーカーケーブルに換えてあります。

オリジナルはとにかく配線材がしょぼい。

蓋開けないで普通に使う分には全く問題もないが、

基板ハズしていじりまくったらボロボロ切れまくってしまった。

ま、中をいじらなきゃ何の問題もないのだけどね。

そして一番の特徴。

フットスイッチが9Pによる完全バイパスとなっている。

コレにより、完全バイパスとLEDの両方を実現することが可能となった。

リイシュー初期は、6Pスイッチで完全バイパスではなかった。

ロシアンと同じ配線だね。

ただ、この回路からは入力にインピーダンス整合の抵抗が

新たに追加されているので、

完全バイパスでなくてもバイパス時の音やせは

ほとんど無視できるレベルにまで改善されている。

ま、ここ最近のトゥルー・バイパス流行で、

市場のニーズを考えて改良したものだろう。

エレハモにしては親切な対応である。 |

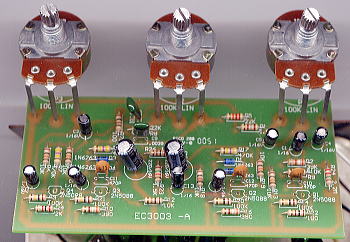

基板アップ。画像をクリックすると別窓で拡大写真が出ます。

ボリュームは基板直付けタイプ。

US盤は古くからこのタイプですね。3つとも100kB。

このポットが筐体に固定されることによって

基板も固定されるというやりかた。よって基板にはネジ穴もない。

石はこの写真では抜いてあるが、オリジナルは2N5088が使われている。

第3期でも使われていたおなじみメリケン産シリコンのNPN汎用品。

クリッピングダイオードには1N6263なるシリコンが使われている。

青色をしていて見た目からして一風変わった感じがするが、

コレまでの汎用の1N4188と極端に変わるわけでもなさそう。

カップリング系のコンデンサは1μの無極性電解のようだ。

昔のトライアングルとかはセラミックの0.1μだったので、

かなり低域がでてマイルドな音になっていると思われる。

その電コンを含め、セラコン、マイラ、カーボン抵抗などは

現行品のパーツとほとんど同じ汎用品でレアだったり怪しいモノはない。

国産の現行汎用パーツとほとんど音もかわらないだろう。

回廊構成自体は旧タイプから引き継がれているが、

入力インピーダンス整合用の2.2MΩ、

電源ラインにはLED電流制御用に1.5kΩ、

そして電源パスコンとして220μ電解が追加されている。

このあたりは回路の安定動作のための改良であるので、

音そのものに対する影響はほぼ皆無に等しい。

基板には"EC3003-A"なる型番が刻印されている。 |

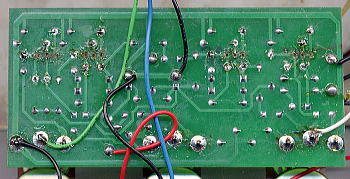

基板PCB面アップ。画像をクリックすると別窓で拡大写真が出ます。

前述の通りこの個体はゲルマ石に換装したものをヤフオクでゲットしたもの。

で、その改造なんだがオリジナルの石を抜くときにかなり強引に抜いたらしく、

基板のパターンが完全に削られてしまっている。

荒っぽいなぁ、まるで俺の仕業みたいだ(笑)

配線も付け替えたのか、だいぶハンダ付けも荒い。

まるでオイラ並みの雑さだ(笑)

それより、とにかく配線材がしょぼく、いじり回しているウチに

ハンダ箇所からブチブチ切れまくる。

その結果、配線の位置が全くわからなくなってしまった(笑)

回路を追って勘で付けてみたけれど、

電源ライン、LEDラインがちと怪しい。

さらにSustainボリュームの2番端子に白い配線材があるのだが、

回路的に何処に繋ぐのか完全に謎となってしまった。

とりあえず長さから推定してフットスイッチの電源アース部分に付けてみたが、

このへん、現物持っている方マジで中身見て教えてくれませんでしょうか?

白いコードがどこにつながっているかが問題です。

マジお願い。よろしくお願いします。

とりあえず回路が壊れることもなく、音は問題なく出るみたいですけれど。

とりあえず信号が直で通るラインは、少し太くて高級な

オーディオのスピーカーケーブルでガッツし配線し直してみた。

多少音も太くなる可能性があるだろう。 |

で、気になる肝心の音。

まず手元に来たときにゲルマ石のまま試奏してみたのだが・・・。

う〜む、まぁ、確かにゲルマの音ではあるが、

思ったより極端にゲルマ臭さは出てこない。

それにとにかく石のゲインが低いので、

マフ最大の魅力であるブリブリ感、飽和感、

そしてパワー感がイマイチのような気がする。

Tone Benderとか割とオーヴァードライブ系に近い

ゲインの低いFUZZならゲルマは非常に素晴らしい音が出るのだが、

少なくともマフなどの強力でエグさが売りのエフェクトについては

やっぱりパワーのあるシリコンが断然向いているように思う。

ま、もちろん個人的な好みではありますがね。

それに、回路的に見て音の変化を楽しむなら

クリッピングのダイオードを替えてみる方が断然効果的です。

シリコンなら他の型番に替えてもほとんど差がないが、

LEDとか、1N60などのゲルマとかにすれば

かなり極端に音が変わりますよ。

もちろんキャラ自体は紛れもなくマフなのだが。

このへんは私も自作機で実証済みなので、

後で更新予定の自作レポを待たれたし。

ただ、ゲルマDiの場合はゲインが下がりすぎて

音が出なくなることもあったので、

その場合は、2本直列×2組にした方が良いだろう。

で、石をオリジナルのシリコン2N5088に戻して見たのだが、

おぉ!やはりこのブリブリの方がマフ本来の魅力だね。

そして、あれ?意外とかなり素晴らしい音に驚いた。

手持ちの第3期ver.3台、ロシアンなどと比べてみたが、

正直手持ちのマフの中で一番良い感じの音だと思う。

おそらく多くの人はヴィンテージ神話を信じがちだと思うが、

少なくともオイラ個人的には手持ち11台の中でベストに近い感じだよ?

必要以上に高域が暴れてギャンギャンしないし、

低域のレンジも広いのでブリブリ感も最高レベル。

それでありながらロシアン以上にコントロールもし易い。

歪み自体はロシアンより多いので爆音感も問題なし。

あれれ?こりゃ参った。こんなにいい音とは予想外だった。

現行品は部品も新しいのでヴィンテージものに比べれば

個体差も全くと言っても過言ではないほど認められない。

そしてノイズも(ヴィンテージに比べれば)かなり少なくて優秀。

あれまぁ、お見それ致しました。こりゃ良いわ!

オイラ自身も意外な結果に驚いていますが、

こりゃマフを買うなら文句なしに超お勧めですよ。

ヘタにヴィンテージ神話に憧れて

個体差が激しく状態も悪く、値段も高い中古を漁るよりは、

断然現在店頭で売られているこの最新リイシューをお勧めします。

店頭新品では2万円近い場合が多いですが、

ヤフオクなら新品でも1万2千円くらいまで下がっています。

コレクターでないのであれば断然現行品がお勧めです。

コレには正直驚いた。さすがエレハモ。惚れ直したよ(笑)

もちろんあくまでオイラの個人的好みでしかありませんがね。

敢えてヴィンテージにこだわるのももちろん素敵な事です。

ただ、あくまで実用性を重視ならバラツキもなく

ハズレ個体のない新品の方が失敗が無いでしょう。

VIVA! BIG MUFF Pi! |