なんでいきなりマイナーなマフやねんというツッコミありがとうございます(笑)

つかマフマニアを自覚しておきながらUS製持ってなかったりして。

お金が貯まったらまず現行US買います。

あと古いのは高くて買えないので、あとで自作してみますわ。

初期型トライアングルノブ、ラムズヘッド、オペアンプバージョン、

国産ELK製(かなり興味あり)などをお持ちの方、

是非とも貸してください。解剖させてください。

もちろん壊したりはしません。中身見て回路定数チェックするだけです。

音に影響があるようなことは一切しません。

お礼になにか簡単なエフェクト作りますので、是非。

で、この緑マフについて。

electoro-harmonixの社号が創始者Mike Matthewsの手を離れていた

'90年代初頭にロシアにて製造されたのがこのSOVTEKブランドのマフ。

現在も黒いヤツが継続して売られていますが、

この緑色のヤツはロシア期初期のものらしい。

ご覧の通りのあまりにもゴツい、男らしい見た目でございます。

もう戦車とでも言うか、軍事仕様とでもいうか(笑)

見た目を裏切らずずっしり重たいので、かなり肉厚のようです。

ちょっとくらい踏んづけようがなにしようが

(スイッチやポットは壊れるけど)筐体自体は簡単には壊れなさそう。

でも、塗装とかの作りそのものはロシアンっぽくかなり雑。

ボロボロ剥がれてしまう塗装です。

中にはシルバーに水色文字なんてペイントもあるみたいです。

なぜ2台あるのかというと、左のはバンドメンバーからの借り物。

音聞いてみたらかなり気に入ってしまい、借りて調査させてもらうことに。

その後しばらくしてヤフオクチェックしたら出ていたので、

ホントに切迫するほど金がないのに思わず衝動入札。

でも本当に手持ちがなかったので\10,000ポッキリで入札して

誰かにアウトビッドされたらキッパリあきらめようと思っていたら

なぜかそのまま落札できてしまいました。

うれしい反面、本当に金がないのでマジ焦りましたがね。

おかげでしばらく昼飯喰っておりませぬ。

相場は黒マフ中古がヤフオクで6〜8千円前後。

黒マフ新品が1万2千円前後といったところか。

この緑マフはもちろん中古しかないが、

ヤフオクで1万5千円〜2万程度といったところか。

まだUS版初期型などみたいな極端なプレミアは付いていないようなので、

興味のある方は早めにゲットしておいても良いかも。

流通量はさすがにかなり少ないですけどね。

オイラがゲットしたのは塗装などの具合はやや使用感があるが、

木製の外箱もあり、ガリなどもないのでまぁ、よい買い物をしたかな、と。

並べてみたらご覧の通り微妙に色合いもロゴも違うのね。

ロシアでもエレハモ特有の大雑把さは失われていないようだ。

状態自体は借り物の方が艶もあり、キズも少なく断然上。

ただ、このモデルは裏の電池BOXのフタがプラスチック製で、

ほぼ例外なく壊れやすいようだ。

借り物の方は欠品、オイラがゲットした方も爪が折れてバミってある。

さらに面白いのは、フットスイッチがかなり特殊で、

踏んでONにすると、そこで引っ込んだままになるという仕様。

普通のフットスイッチは切り替えても高さは変わらないので

最初は少し違和感があるかもしれない。

でも慣れれば全く無問題だけどね。

肝心の音の方は、困ったことにこの2台でも微妙に違ったりもする(笑)

基本的にはやっぱりロシアンマフの系統に分類されるのだが、

現行黒マフよりはだいぶ低音が出る感じで、

低域は潰れ気味でブリブリ度はかなり上。

US版のギャンギャン、キンキンする高域の暴れはなく、

またコントロールも比較的柔軟に設定できる。

歪みの量自体はUS版の方が多いように感じるが、

ロシア版の方が低域の強さにより音が太いように感じられる。

この2台で比べるとブリブリ加減は借り物の方がかなり上に感じられた。

それでも現行黒マフよりはかなりブリブリすることは間違いナイ。

US版の高域の暴れっぷりもそれはそれでかなり魅力的なのだが、

アンプやギターの組み合わせによってはかなりトレブリーになりがち。

コントロールもロシアンよりは少しシビア。つまり設定が難しい。

そのため、ロシアンの方が使いやすいとの声も良く聞く。

また、この初期型緑バージョンにはそれなりにファンも多く、

有名どころではSonuc YouthのThurston Moore、

日本のAIRこと車谷氏も愛用しているとの情報も聞いたことがある。

黒マフもUS版に比べればかなりマイルド、低域志向なのだが、

この緑マフはさらに低域のブリブリ感が強く感じられる。

その分高域の抜けはやや少なく感じられるが、

高域の抜けよりも低音ブリブリにエクスタシーを感じる方には

やっぱりロシアンがお勧めだろうね。

低域ブリブリといったって、決してこもって埋もれてしまうことはない。

その個性的で強烈なエグい音は、

紛れもなくビッグ・マフ、エレハモのそれである。

|

とりあえず今回脱がしてみるのは借り物の方。

別にコレは手元に来たのが断然早かったからというだけで、

人のものだから壊れてもいいやということではない。

ヤフオクで自分の分をゲット出来たのはつい最近で、

ほとんどこちらの解剖が終わってからだからね。

その証拠に、このページ作成の途中でゲットした自分のマシンも、

最後の方できちんと分解、分析はしている。

外見の見た目に関しては、こちらの個体の方が本当に状態がよい。

|

ネジをハズし、ツマミをハズしてもなかなかパネルが空けられない。

よくみたら、入出力ジャックがきっちりはまっていて、

そこをどうにかしないとパネルが空かない仕組みになっている。

このへんはかなりガードが堅いお嬢様のようだ。

ここは普段温厚な私だが、心を鬼にして脱がさせてもらう。

すまぬ、やさしくするからさ。

マイナスドライバーで、塗装を傷つけぬように

丁寧に、優しく抱きしめながらそーっとパネルをグリグリ持ち上げ、

ようやくジャックからパネルをはずすことに成功。

それがこんな感じ。そしたら・・・・・・・・。

またフタが出てきた(笑)どこまで頑丈やねんな?

ま、このフタは4つのビスで固定されているだけなので、

これはすぐ外せそうだ。

|

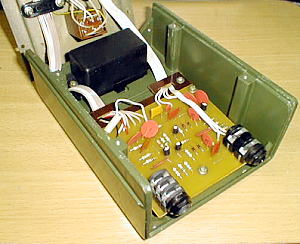

で、コレがやっと見えてきた内蔵部分。

結構フットスイッチの丈が長いのにびっくり。

配線も細めのフラットケーブルってのも割り切り具合がナイス。

とりあえず回路分析のため、電池ボックス、

そして基板も完全にハズさせてもらいます。

|

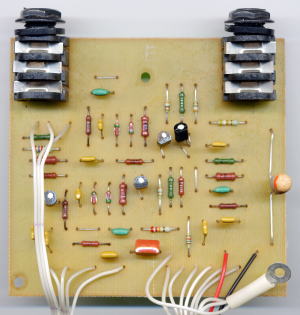

基板部品実装面アップ。

回路図は別にマフ総合の回路説明ページを作ろうと思っているので省略。

つか、ま、出回っている回路図に定数をあてがっていくだけなので、

この基板から完璧に回路を起こそうと言うつもりはない。

つか、面倒くさい(笑)

現行ロシア黒マフとサイズなど見た目はかなり近い。

コンデンサは下の大きい橙色以外は刻印が無くて容量判別付加。

緑のヤツはセラミック、黄色のヤツは積層セラミックっぽい。

GGGにあるSOVTEKの回路図の定数とほぼ同じようだ。

抵抗は全て手持ちのデジタルテスターで実測してみたが、

4本ある470kΩが、この基板では実測150kΩとなっている。

他のバージョンでも390kΩってのは見たことがあるが、

ここまで小さい値は珍しい。音色にかなり影響があると思われる。

その後、もう片方の自分の緑マフ、

さらには現行黒マフも同様に分析してみたが、

実装されているカラーコードを見ても確かに470kΩなのだが、

実測値は例外なく全て150kΩ前後に抵抗値が落ちてしまっている。

これは部品の質が悪いからなのかしらね?

でも、この値の変化がロシアンサウンドの重要なポイントなのかもしれない。

2004.06.04追記

なんて書いちゃったが、よくよく冷静に回路図見てましたら、

並列のトランジスタのB-C間の抵抗分との合成抵抗値なのかもしれない。

でなきゃ、調査した4台全部が全部同じ150kΩってのも変だものね。

でも質が悪いってのは間違ってないけどね(笑)

ホント、テスターで計るとすげーバラツキだもの。

あと、借り物の方が音が太いって要因は、

よくよく基板の写真見てくれれば分かると思うけど、

使われている抵抗が赤とか緑の酸化金属?みたいだね。

しかも多分耐圧が大きめのヤツっぽい。

黒マフに近いと感じたオイラ所有のものは、

見ての通り普通のカーボンが多い。

なので、製作する場合は耐圧の高い抵抗を使ってみると太い音が出るカモね。

でも、この赤や緑の酸化金属は秋葉原でも2〜3店しか扱ってナイっぽいけど。

コンデンサーの方も、わざわざ容量計付きマルチテスターを買って

出来る限り測定してみたのだが、

Cメーター測定端子が、未使用のコンデンサーを

テスター本体に差し込んで計測するというタイプだったので

しょうがないのでスズメッキ線等を利用して線を延ばして

基板にあてがって測定してみた。

しかし、テスターのC測定機能はかなり精度は低く、

さらにそこからリードを引きまわして無理から測定したので

精度は限りなく低い。でも、カップリング系の0.1μFに関しては

だいたい出回っている回路図とほぼ相違はない。

抵抗値も先の470kΩの実測値が全て150kΩになっているほか、

pF単位の容量は量れないので、あくまで参考でしかない。

さらに、右端の謎のコンデンサも測定できなさそう。

定数自体は現行黒マフとほぼ同じようだ。

ただ、抵抗などが古くて大きさのでかい耐圧が高めの部品となっている。

このへんが現行品との音の違いに少なからず影響しているのかな。

基板サイズも現行黒マフとほぼ同じなのだが、

レイアウトはかなり相違があるし、

抵抗も現行は新しめのカラーコード付きのものに変えられている。

そのあたりが現行黒マフとの主な相違点。

現行品も、古めの、あるいは耐圧高めの抵抗に差し替えれば

それなりにサウンドも変わってくるような気がする。

|

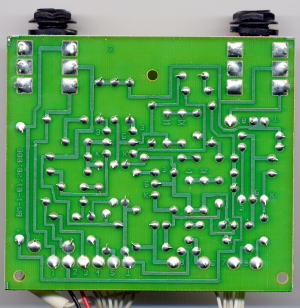

基板裏面PCBのアップ。

オリジナルのまま基板起こしたい方はどうぞ。

きちんと直線的にパターンが引っ張ってあって、

ここいら辺はかなり美しい。

ジャックは直付けタイプですな。

形からしてクリフ製だろうか?

ま、ご参考まで。

|

試しにオイラがゲットした方も同じく解剖してみた。

筐体のメカニズムはほぼ同一。

フラットケーブルを押さえる板が丁寧に付けられているのが

上の個体との相違点。

そしてなにより深紅のセラミックコンデンサが目を引いた。

でも、基板レイアウトは全く一緒。

幸い、こちらはほとんどのコンデンサに刻印があるので、

大まかな定数も判別できた。

上の固体はコンデンサに一切刻印がなかったからね。

抵抗もこちらはカラーコード入りのものが多い。

なので、緑マフ時代の後期のものかもしれない。

音も、若干現行黒マフに近い感じもする。

|

とりあえずこのページ執筆時の手持ちのマフ全部繋いで

マフ大会をしてみた(笑)

なんでみんなロシア製やねん。しかも2台ずつ。

かなり微妙な差だが、この4台全部音が違うのが

マニアとしては憎らしい。

金欠のため、黒マフ1台売ろうと思っていたのだが、

どうも微妙に音が違うのでなかなか手放せないでいる。

音はあとでまとめていろいろ録ってみようと思います。

|