とりあえず回路図を書いてみたものの、

ページ内に収まるように縮小するとご覧の通り何も見えないので(笑)

画像をクリックして別窓で原寸大の回路図を開いてください。

回路定数は省略してありますが、それは別途比較するための

解説ページを作る予定(未定)なのでそちらで紹介することにしよう。

回路図のデータは取ってあるので、そこに数値入れるだけだからそんなに面倒くさくはない。

入出力ジャックやスイッチ、LEDなどは省略してある。あくまで回路本体部分のみ。

ここではあくまで回路を解析することに重点を置いて話を進める。

自作時に有用な情報は別にまとめることにする。

んが、とりあえず私の知識はいい加減なので話半分で聞いてもらいたい。

もし明らかな間違いがあればマジで教えてください。恥ずかしいので(トホホ)

ま、さらっと見た感じFUZZとしては部品数は多い部類だろう。

マフにもUSだけで第一期トライアングルノブ、第二期ラムズヘッド、

最も有名な第三期、リイシュー第一期、現行ver.などなど、

ロシアンでも初期緑地雷タイプ、現行ブラックタイプ、

さらにその狭間の移行期間などなど色々なバージョンが存在するが、

基本的に第三期後期のオペアンプver.を除いてはすべて回路構成は同じ。

トランジスタ4石によるディスクリート構成である。

オペアンプver.は根本的に回路も思想も全く違う回路。そりゃそうだ、部品が違うんだから。

それでも音のキャラ自体は紛れもなくマフのそれだと言うからそれはそれで凄いけどね。

よく「USとロシアンでは回路が違う」などという人もいるが、

その言い方は必ずしも的を得ていないかもしれない。

回路構成、つまり見た目のこの形、部品の数(多少は差分があるけど)は全く同じなのだ。

回路定数が違うから回路が違うといえばそうかもしれないが、

とりあえず初期型から現行に至るまで、基本的に回路構成は同じとだけ言っておこう。

通常4つのトランジスタはNPNタイプが多いが、

初期のトライアングルの一部にはPNPタイプが使われている。

これはトランジスタ登場初期はPNPの方が作りやすかったらしく、

市場にもPNPの方が多く出回っていたため。

回路的には電流の向きが逆なだけでやはり構成的には全く一緒である。

ということは、PNPで示されている回路でも、NPNに置き換えれば

電池の向きを逆にするだけでそのまま動かすことができる。

”トランジスタは(何かを)増幅する”ってのは

初心者でもなんとなくイメージわくでっしゃろ。

この回路ではトランジスタが4つある。

とりあえず回路をそのトランジスタ周りの4つと、

トーン回路の5つのブロックにわけて

考えてみてみたりしちゃったりしようかなんて思ったりもする。

回路説明の前に 一応解説しておきますが、

回路図にあるアルファベットは次のような意味を持つ。

| R |

抵抗(単位:Ω) |

| C |

コンデンサ(単位:F) |

| Q |

トランジスタ |

| VR |

ボリューム(単位:Ω) |

| Di |

ダイオード |

ま、このへんぐらいはどこかでググるなり、本屋で立ち読みするなりして

回路図を簡単に読めるようになっておいた方が何かと便利だす。

動作原理を理解する必要はない。俺も理解してないし(笑)

|

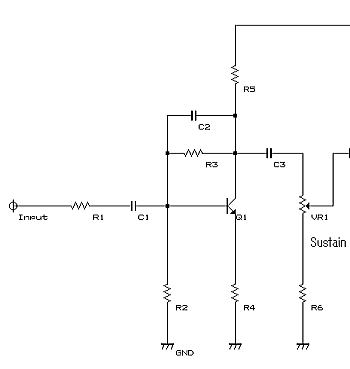

で、まず最初の部分を切り取ったのがこれ。

R1は○○で、C1はホニャナラ〜なんて全ての部品を解説するわけにもいかないので

(つか、全部は理解してないので解説できましぇん。)

ポイントになるところ、音に影響のあるところ、俺が理解できる(笑)ところに絞る。

まず最初に気になるのはC1。これはカップリングと言われる使い方。

調べるといろいろな意味があって、入力信号の0V(中心)点固定とか

なんだかよくわからないのもありますが、

一番わかりやすいのは「交流成分だけ通して直流成分はカットする」っての。

もしなにかの接触不良などで直流成分が回路にモロに入ってくれば

中の部品は火を噴きますからね。

特にトランジスタやICなどは(昔は特に)高価ですから、

入出力、そして各ユニットの間には必ず入れて保護回路適役割を担うのです。

全体で言えば C1 / C3 / C4 / C7 / C12 / C13あたりがそれになります。

しかし、もちろん交流信号はコンデンサを通過するんですが、

周波数によって通りやすいのと通りにくいのがあるのよ。

ここが直流とちがってやっかいで面倒くさいところ。

こうして直列にコンデンサを繋ぐ場合、HPF(ハイ・パス・フィルター)と呼ばれる動作をする。

早い話、コンデンサは交流を通すには通すが、周波数が高いほど良く通過し、

周波数が低いほど通過しにくくなるっちゅーこと。

これは音声信号で言えば、高域は良く通るけど、低音は余り出てこないという形になる。

この通りにくさ具合は、コンデンサの容量によっても変わり、

一般的に容量が大きいほど、低音まで良く通すという。

マフで言えば、0.1μか、1μのどちらかのパターンが多い。

当然、一般的には0.1μより1μの方が低音が良く出ると言える。

しかし、コンデンサの素材(セラミック・マイラ・アルミ電解などなど)によっても

特性は違ってきますので、これまたいろいろバリエーションは増えてくる。

一般的には、セラミック>マイラ>アルミ電解の順で高域特性が上がると言われている。

ま、もっとも1μはほとんど100%アルミ電解でしかありえないので

(セラやマイラではそんな大きい容量は作れないor極端にデカくなる)

セラの0.1μが一番高域が出てキラキラ、マイラの0.1μが少し甘め、

1μの電解が低音ブリブリみたいな感じと覚えておこう。

・・・、っとコンデンサにやたらこだわりましたが、

コレは音にかなり影響をもたらすものなので、敢えてこだわってみた。

で、ようやく本筋(このペースだといつまで経っても終わらないな)

この部分では、まず入ってきたギターの音をぐいぐいっと大きくする役割を果たす。

ここでは音をそのまま大きくするだけでまだブリブリはいわせない。

ここで一定量信号を大きくした後、出口の大きさを絞って調節するのが

"Sustain"または"Distortion"のボリューム。

実際の使用感はほかのディストーションペダルでいうところの

"Gain"相当のイメージがあるが、実のところゲイン(増幅度)自体は固定である。

問答無用で一定の大きさまで増幅した後に、出口をしぼることで調節している。

実際にゲインを決めているのはどれかというのはトランジスタの教科書でも読んで欲しいが

(こういう風に書くときは、管理人自身よくわかっていないときの逃げ道である)

ま、大体の所R4 / R5あたりの定数でゲインは決まってくる。

トランジスタに流れる電流の量をここいらの抵抗で調整しているわけだ。

暇な人はQ1〜Q3のトランジスタのエミッタからアースに落ちる抵抗値を

可変抵抗にかえると、"Gain"の調節ができるので試してみても面白いだろう。

R1は33or39kΩが多いようである。

これだとギター直結するには入力インピーダンスが低いんでないのかね?

インピーダンスの話しは正直オイラも良くわかってないんだが

普通はかなり入力インピーダンスは高く設定しなければいけないハズ。

つまりは、このマフちゃんは繋ぐギターの種類や、

この前に繋ぐエフェクター等によって音量などに多少影響が出てしまう可能性がある。

つってもまぁ、そんなに極端に使えなくなるわけでもないんだが、

現行のリイシューではどうやら2.2MΩが追加されて改良されてるっぽい。

|

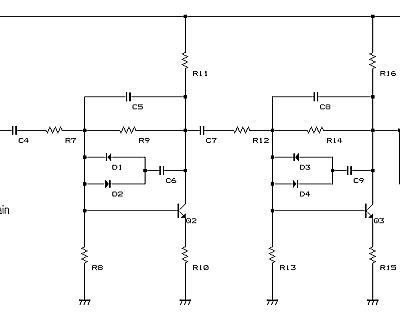

その次の2ブロック分を抜き出したのがこれ。

ここでブリブリいわすのである。言わばマフの心臓部。

ご覧の通り、全く同じ形の回路が2つそのまま連続で続いている。

定数もほとんどの場合全く同じ定数の場合が多い。

細かくはやはりトランジスタの本で増幅回路を勉強してもらう必要があるのだが、

トランジスタの帰還ループ部分にある対になっているダイオードがキモ。

ココを通る信号は波形の上下がバッサリ切り落とされて

ブリブリっというわけである。

さらに凄いのはそのブリブリ回路を、全くそのままもう一段追加しちゃおうという発想。

世の中に数多くある歪み系エフェクトでも

こうも全く同じ回路をダブルで行くぜ!ってのはまず見たことがない。

このへんの発想はさすが、エレハモの真骨頂である。

普通の電気屋ならこんな野蛮なことは思いつかないだろう。

音がぐちゃぐちゃになりそうだと二の足を踏むに違いない。

しかし、このブリブリ回路2連発のおかげであの強烈な歪みを作り出し

今日に至るまで私を含む多くの楽器弾きを虜にしているのである。

キモのダイオードは初期から現在に至るまでほぼ100%シリコンダイオードのようだ。

US版で一番多く見かけるのは1N4148。その次は1N914あたりか。

どちらもアメリカでは一般的な小信号用シリコンダイオード。

いろいろ試した限りでは、同じシリコンであればそうそう大きくキャラは変わらない。

また、どちらのブロックでもトランジスタのゲインは一定。

ここにはボリュームが一切無いことからも察しが付くだろう。

先の段の増幅の具合でここでのブリブリ加減が調整される。

暇なら両トランジスタのエミッタ→アース間の抵抗をボリュームにして

ゲイン調節を付けてみても面白いかもしれない。

直接ブリブリ加減を調節することができる。

|

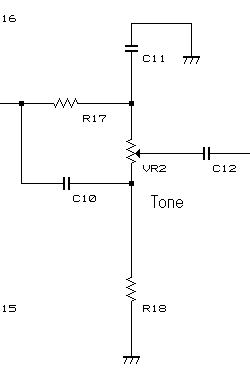

で、これがトーンコントロール部分を抜き出したもの。

シンプルながらその定数の絶妙さで非常に効きが良いのは

みなさん使っていてご存じの通り。

最初にコンデンサは高音を通しやすいと説明した。

ココはまさにその理論をフルに応用した回路である。

まずはC10側。ここは先のカップリングの話しの通りHPFであり、

高音域が良く通るのでボリュームをこちら側に回すと

高音が良く出るようになると言うわけ。

ココの定数はほぼ全て0.0039(0.004)μである。

この定数を導き出したのも見事と言うべきか。

容量が小さいので、低音はあんまり通ってこない。

次にR17を通るルート。

こちらは先にC11があって、その先はアースに落ちている。

つまり、高音はC11を通ってアースに逃げてしまい、

低音のみが残るという仕掛けである。

これはHPFの逆でLPF(ロウ・パス・フィルター)という使い方。

ギターに内蔵されているトーンコントロールがまさにこの仕掛け。

コンデンサとボリュームを組み合わせて高音の逃げる量を調節しているわけ。

ここでは抵抗は一定なので、決められた量の低音だけが残ることになる。

ココもほぼ39or33kΩ+0.01μの組み合わせとなっている。

この定数も非常によく考えられた数字だろうね。

このあたりの定数を変えれば、トーンの効き具合も変わるわけだけど、

実際はこの定数で非常に上手い具合に動作しているので、

ここは設計者に敬意を表して無理に改造する必要はないと思われる。

簡単だけど、実に良くできている回路。

US3期ver.あたりではこの部分の回路をバッサリぶった切る

"TONE BYPASS"スイッチが付いておりましたな。

しかし、もともとこのトーン回路は高音だけ、低音だけを極端に強調するのではなく

ボリュームをどちらかに回しきってもある一定のマフマフ音が出るので

そのスイッチはあまり実用的では無いのかもしれないね。

実際ロシアン、現行USでは省略されております。

逆に、この部分にSEND / RETURNでも付けて

イコライザーペダルでもかませばかなり強力に色づけできるかもね。

そこまでできればあなたはマフマニアを超えてマフマスターとなることでしょう(笑)

いや、冗談ではなくて一度は試してみたいけどね。

|

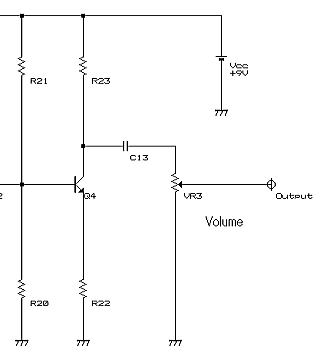

そしてようやくコレが最後のブロック部分。

先のブリブリ2段階、そしてトーン回路をくぐり抜けてきた信号に

最後に気合いを入れるための増幅回路。

つっても、ココではそれほど激しく増幅はしない。

これからアンプまで長い旅に出る信号君に気合い入れてあげる程度。

同じく決められた一定量増幅した後、出口をボリュームで調整して

Outputへと送り出す。

こうしてマフ内部の長い旅は終わるのである。お疲れ様。

|

各バージョンの音の違いはどこから生まれるのか?

様々あるマフのバージョンでも、

基本的に回路構成自体は同じだと説いた。

どのマフも基本はやはり紛れもないマフの音であるが、

しかし、やはり微妙ではあるものの音の差は確かにある。

それならば一体何が違うのか?

出回っている各回路図を見比べ、あくまで一般論として考察してみる。

| カップリングコンデンサの数値 |

各ブロックの入出力に付いているコンデンサ。

数値的には0.1μか1μのどちらかが多い。

容量が小さい0.1のほうが高音が良く出る。 |

| カップリングコンデンサの素材 |

1μの場合は否応なくアルミ電解である。

これくらいの容量になるとセラでは製造不可、

マイラでも極端にでかくて高価になり非実用的。

0.1μの場合はセラミックか、マイラの両方考えられる。

セラミックの方が高音が良く出るが、ややノイズに弱い。

マイラの方が気持ちマイルド気味になる。

これも製造時期などにより差があるので、

一概には言えないが、

概ね以上のように考えて良いだろう。 |

| トランジスタ周りの抵抗値 |

トランジスタに流れる電流の量が変わるので、

当然動作に影響が出る。

抵抗値が少ない方が電流が良く流れるので、

石の増幅度が上がる→歪みの量は増える傾向。

影響がデカイのはエミッタからアースに落ちる部分。

US版は100Ωあたりが多いようだ。

ロシアンは390Ωがよくみかける。

つまり、歪みの量自体はロシアンより

USの方が多いと思われる。

しかし、このへんトランジスタの動作原理の知識は

かなり曖昧なのでむちゃくちゃ自信ないっす(笑)

すんません。 |

| 抵抗の耐圧・素材 |

US3期あたりから現行品は、

最も一般的に見られる1/4Wのカーボン抵抗が多い。

それに対し、初期型、ロシアンの一部は

耐圧のデカイ、あるいはただ単に古くて

ガタイがデカいものがある。

一般的に耐圧のデカい(ガタイもデカい)ものは

音が太くなると言われている。

その分精度(抵抗値)も悪くなるのだが、

このようなアナログ低周波回路では全く問題ない。

ほとんどがカーボン素材だが、一部には

金属皮膜っぽいのもあり。

しかし、金属被膜はカーボンより音が細い傾向らしい。

しかし、ロシアンで使われている金属被膜は

耐圧がデカいので、むしろ音が太いように感じられる。 |

US版はセラミックコンデンサ、抵抗値が低いので、

歪みが過激で、高域も出るのでギャンギャンした暴れがあり、

歪みも多いのでセッティングがシビアだとよく言われる。

その一方ロシアンは抵抗の耐圧が高い、あるいは古く、

抵抗値も高いので歪みの量自体はやや抑えめ。

なので全体的に音は太く、コントロールもし易いと言われている。

これも年代によって素材の古さ、数値の経年変化、

ロシアンに関しては質の悪さ(笑)もかなり影響していると思われる。

|

|