回路図は面倒くさいので後回し。だいぶ改造したから自分で書き起こさねば。

しばしお待ちを。以下の話しは回路図がないとちんぷんかんぷんだよね。ごめん。

我慢できない人は、"UNIVOX SUPER-FUZZ"でググってください。

海外サイトの回路図がすぐ見つかると思います。

とりあえず回路図をみて思うことは、同じく国産ファズの名器として名高い

Acetone / FM-2 の回路と非常によく似ていると言うこと。

「ハンドメイド・プロジェクト2」著者の大塚せんせも記事の中で触れておりますが、

どっちかがパクったか、設計者が同じなんじゃないかと推測されております。

一応その受け売りと、改造に関する話しを交え、回路を詳しく追っていくことにする。

で、使われているトランジスタは6個。

まず頭の2つでどかっとゲインを稼ぎます。

その出口をしぼって調節するのが"DRIVE"、あるいは"EXPANDER"のボリューム。

ここでファズのかかり具合が調節できます。

3つめのトランジスタはCE分離用。位相の違う正相、反転の2つの波形に分離されます。

そう、Green Ringerの製作でも触れたとおり、位相の違う2つの波形を

ああしたりこうしたりして、オクターブの違う音を作り出しているわけです。

ココの周辺にペアで使われている抵抗は、バラツキの無いように厳選すること。

でないと本機の魅力でもあるオクタヴィア音が綺麗に出なくなります。

テスターでキチッと計って選別するか、誤差±1%の金属皮膜抵抗を使いませう。

具体的には、10kΩ×2、470Ω×2、その先にある22kΩ×2、100kΩ×2です。

さらに、この22kΩ×2はオリジナルではアースに落ちていますが、

そこに半固定抵抗を付けて4、5個目のトランジスタのバラツキを吸収する改造をしています。

とりあえず手持ちの10kΩの半固定抵抗をそのままエイヤっと付けましたが、

その場合はそこの抵抗22kΩから半固定抵抗の半分、5kΩ位減らした値、

16kΩか18kΩにした方が良かったかも。

ま、これによりオクタヴィア音が一番良く出るように調節できるわけです。

また、本来はこのオクタヴィア音は出っぱなしの設計なのですが、

そうだと、ソロ弾くぶんにはよいけど、コード弾くとぐしゃぐしゃになる。

なのでここにオイラはオクタヴィアをON / OFFできるよう、スイッチを追加しました。

コレもオリジナルには付いていないスイッチです。

具体的には、3段目のCE分割のトランジスタのエミッタから出ているライン、

10μのコンデンサと470Ωを通った後のラインをぶった切っております。

そこに3Pのスイッチを付けて、片方はオリジナル通り先のトランジスタに渡し、

もう片方は、8.2kΩの抵抗を通してアースに逃がしてしまいます。

別に単に回路ぶった切るだけでも良いのですが、

こうしてアースに逃がした方が切り替え時の「ブチッ」というノイズを減らす事が出来ます。

8.2kという値は適当。10kΩ位でも良いんでないかな。

今回は手持ちに3Pフットスイッチがあったのでそれを使いましたが、

今は多分この型番のスイッチは無いみたい。秋葉原でも見かけない。

なので、エフェクトON / OFFと同じ6PのミヤマDS-008で良いでしょう。

3Pだけ使えば同じ事です。もう3PでオクタヴィアON / OFFのLEDを付けても良いかもね。

わかりやすくなるし、見た目も格好良い。でも、その分電気は使うけど。

それに、演奏中に切り替えるようなことをしないという人であれば、

高くてケース加工が面倒なフットスイッチではなくて、

普通のトグルスイッチでも全然構わない。それはお好みでどうぞ。

そもそも、オリジナルには無いモノだしね。

4段、5段目のTrでCE分離された信号をそれぞれ作動受けして合成。

そこから出てきた信号を、ダイオードクリッパでブリブリっと歪ませるわけです。

オリジナルは1N60やOA90などのゲルマニウム・ダイオードを使用。

これもすでに生産は中止されているみたいだが、店頭在庫はまだ余裕がある。

ゲルマがあの特有のジリジリしたサウンドを生み出しているのね。

オイラはココでシリコン・ダイオードと切り替えて使えるよう改造。

具体的には手持ちの6Pのトグルスイッチで切り替えた。

シリコンの方はもう少しソリッドで、やや現代的な尖った歪みとなる。

音量もゲルマよりは上がる。

これは、まぁ、好みなので切り替えにしなくても、

どっちか差し替えて気に入った方を選ぶのでも良いかもね。

切り替えは3Pで済むので、あまった3Pを利用して、

LEDを2色タイプにしてシリコン・ゲルマで赤と緑に切り替わるようにした。

そんなLEDが必要なければ普通の3Pトグルでも良い。

その後はトーン回路。オリジナルはトグルスイッチで切り替える仕様になっている。

ここをオラはボリュームにして2段階だけの切り替えではなくて

上手くミックスした音も出せるように改造。TONE1とする。

とりあえず手持ちの100kΩBを使ったのだが、コレは値が大きすぎる。

端っこで音が変わり、真ん中はずーっと同じ音色。もう片方の端っこで音が変わる。

うぬ、スイッチと変わらん(笑)ココは20kΩ〜10kΩB位で良いみたいね。

カーブはBカーブにすること。でないと、操作性が難しくなるでしょう。

もちろんオリジナル通りスイッチにしても可能。

たぶん真ん中のミックス音はあんまり使えないかも(笑)

片方は高域がカットされたぶっとい音、もう片方は高域が出るジリジリした音になります。

さらにオリジナルには付いていないハイカットのトーンボリュームを追加しました。

これは一般的なトーンコントロールと一緒。

ツマミをしぼれば音がこもっていくタイプね。

適当にマイラの0.022と、100kΩBを信号ライン上に付けただけ。

容量はお好みで合わせればトーンの効き具合が変わります。

TONE2と名付ける。これも必要なければ付けなくて良い。

と、2トーンボリューム仕様に改造したわけです。

その後に出音をしぼる音量ボリューム。ココはオリジナルはBカーブだが、

もしかしたらAカーブが良いかもしれない。実際使ってみて音量変化が極端だったら

Aにしてみませう。オイラはとりあえずオリジナルのまま、50kΩBにしておいた。

最後にトランジスタで軽くゲインを稼いで出力となります。

無事長い旅が終わったわけで。お疲れ様。

使用されているトランジスタは1〜5段目は2SC828、最後は2SC458となっている。

2SC828はこの時期最もポピュラーな石みたいだね。

この時期の国産エフェクトにはかなり多用されている。

今で言う2SC945とか、2SC1815みたいなもんだろう。

多分製造中止されているが、店頭在庫はまだ余裕がある。\50位。

おそらく残っているのは2SC828Aと最後にAが付いているやつだと思うが、

これは耐圧が高い改良版なだけなので、音はまず変わらないハズ。

それに特性的に見ても、一番入手しやすい2SC945か1815でも大体同じだと思われる。

回路構成と、クリッピングダイオードが音の決め手なので、

石の違いはほとんど音には影響しないっぽい。多分。

6段目の2SC458もそんなに特別な石ではない。

今でも千石で\30で売っているし、特性的に見ても同じく2SC1815とそうそう変わらない。

なぜココだけ石が違うのかも謎。ホント特性は似てるもん。

なので、オリジナルにこだわりたい人以外は手っ取り早く全部2SC945か1815でも無問題。

これくらい込み入った回路だと、一つ一つのパーツの違いは吸収されて

モロに音には反映されない。細かいことは気にしない、気にしない。

抵抗やコンデンサーも汎用品で可。

コンデンサーは普通のマイラと電解で良かろう。

セラだと高域の伸びが上がる可能性があるが、同時にノイズに弱くなる可能性もある。

抵抗は先のCE分離まわりの抵抗の実測値だけ注意すれば良い。

無理に高級な金属皮膜で統一すると、ノイズは減るかもしれないが

エグさが損なわれるおそれがある。

FUZZはエグさが勝負!(と私は勝手に思いこんでいる)

下記パーツリストは、あくまで私が制作した改造版です。

この値に固執する必要はありませぬ。

それに手持ちのパーツをかなり流用してるので、

細かいところはかなり怪しいです。(すんません)

値段もあくまで参考値。秋葉原を歩けばかなり左右します。

多分抜けているパーツも多々あるかと。。。

| パーツリスト |

トランジスタ

(全部2SC945等でも可) |

2SC828A |

5 |

50円×5 |

| 2SC458 |

1 |

30円 |

| FET |

2SK30ATM-Y |

1 |

30円 |

| ダイオード |

1N60 or OA90 etc

(ゲルマダイオード) |

2 |

50円×2 |

| 1S1588 |

3 |

30円× 3 |

| コンデンサ |

0.0022μF マイラ、セラミックなど |

1 |

15円 |

| 0.01μF マイラ、セラミックなど |

1 |

15円 |

| 0.022μF マイラ、セラミックなど |

1 |

15円 |

| 0.1μF マイラ、セラミックなど |

2 |

20円×2 |

| 10μF 電解 耐圧16V以上 |

11 |

10円×11 |

| 抵抗 |

470Ω |

2 |

5円×2 |

| 1kΩ |

2 |

5円×2 |

| 1.8kΩ |

2 |

5円×2 |

| 10kΩ |

7 |

5円×7 |

| 15kΩ |

1 |

5円 |

| 22kΩ |

4 |

5円×4 |

| 47kΩ |

3 |

5円×3 |

| 100kΩ |

6 |

5円×6 |

| 150kΩ |

1 |

5円 |

| 220kΩ |

2 |

5円×2 |

| 470kΩ |

1 |

5円 |

| ボリューム |

20kΩB |

1 |

130円 |

| 50kΩB |

2 |

130円×2 |

| 100kΩA |

1 |

130円 |

| ツマミ |

適当なヤツ |

4 |

100円×4 |

| LED |

ブラケット入りが便利

私は2色タイプにした。

|

1 |

100円〜 |

| ジャック |

クリフS2 |

2 |

200円×2 |

| トグルスイッチ |

6Pタイプ |

1 |

100円 |

フットスイッチ

(DS-008×2で可) |

ミヤマ DS-008 (6Pタイプ) |

1 |

450円 |

| ミヤマ DS-136 (3Pタイプ) |

1 |

? |

| 電池ケース |

006P用 |

1 |

100円 |

| 電池スナップ |

006P用 |

1 |

50円 |

| DCジャック |

2.1Φ |

1 |

100円 |

| ケース |

タカチ TS-11 |

1 |

980円 |

| 基板 |

適当なヤツ |

1 |

? |

| 線材 |

必要分 |

− |

? |

| スペーサー |

適当なヤツ |

2 |

20円×2 |

| ネジ |

スペーサに合うヤツ |

2 |

10円×2 |

|

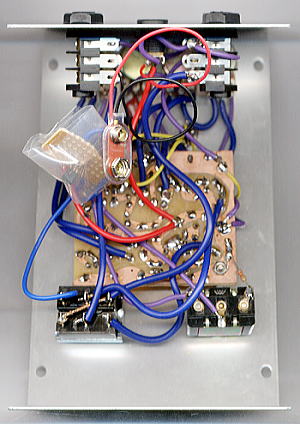

これが完成した基板。うぎゃぁ、このくらいのレベルがオイラの集中力の限界だな。

このクラスになるとユニバーサルで組むよりエッチングした方がベター。

でも、エッチング液は非常に有害なので必要最小限に、まとめてやるように。

仮に気が狂ったとしても絶対に使用済みのエッチング液を

下水にドボドボ捨ててはいけない。

環境汚染以前に、金属製の下水管に穴を空けるんだよ。

それに少量の廃液を無害化するには、プール数杯分の真水が必要だってさ。

基板を洗うときも念入りに液を切ってから、簡単にボロ紙で拭いてから水洗いしましょう。

使い終わったエッチング液はきっちり元の入れ物に戻す。

液がへたってきたら付属の廃液処理剤で処理してから廃棄すること。絶対厳守!

特性のバラツキを考えて、とりあえずトランジスタはソケットにしておいた。

左下の抵抗がうにーって伸びて先に半固定抵抗が無理矢理付けてありますが、

これはCE分離後の信号を作動受けする際、トランジスタのバラツキを

吸収して綺麗なオクタヴィア音が出るようにする目的の改造。

ま、片方の信号は途中でぶった切ってスイッチでON / OFFするんだけど。

基板作る前にいろいろ改造点を決めておいて基板作れば良かったのにね。

基板はムックの記事ほぼノーマルのままで、

あとから思いつきで改造しまくったものだから。

|

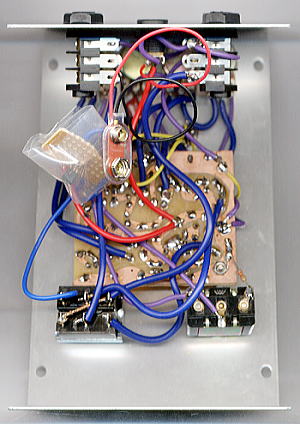

完成品中身。ぐひゃぁ、汚すぎ。もう少し丁寧にしろよってね。

作りながら改造を思いつくまま追加していったらこの有様。

基板作っているあたりで集中力の限界を超えていたようで。

ミレニアムLEDの基板なんかビニルで包んでそのまま宙ぶらりんですよ。

この写真では見えないけど、クリッパダイオード切り替え部分なんか、

基板から直接ダイオード引っ張って、そのままトグルスイッチにハンダ付けですわ。

つかね、勢いで思うがまま作り込んで、ひらめくまま改造したので。

でもね、これでもちゃんと音は出ますのよ。中身見せなきゃ笑われることもない。

逆にいくら配線やパーツ配置が芸術的でも、それはもう自己満足の世界。

これで商売しようって気もないし、細かいことは気にしない、気にしない。

でも、ま、家で使う分には無問題ですが、頻繁に持ち運びするには

信頼性がかなり危ういですね。次に作るときはもう少し考えます。ハッハッハー。

一応ジャックはお気に入りのクリフ製、外部電源端子も追加、

信号ラインは太めの線を使うなど、ほんの少しは気を遣っているのだ。

クリフのジャックは確かに耐久性も高そうで、プラグの抜き差しの感じもグー!

音も少し太くなるような気がするようなしないような感じではあるので

初めて使ってみてから結構気に入ってはいるのだが、

筐体がでかいのが悩み。このくらいのでかいケースなら無問題だが、

小型化するにはキツイやね。

|

完成版外観。名前は"Honey Fuzz Custom"とした。

ね、フタ閉めちゃえばそれなりに格好良く見えるでしょ?(笑)

ただ、フットスイッチが2つで、かなり端に寄ってるので、

足で踏むときには少し不安定かも。横にひっくり返りそう。

この形にするんだったら、傾斜型ではなくて平面型のケースの方がいいかしらね。

ミレニアムバイパスで、一応トゥルーバイパスである。

LEDはダイオードクリップの切り替えに合わせて緑と赤に変わる。

|

で、とりあえず演奏してみた。

いくつか連続で音色の変化を確かめてみる。

演奏は順番に、

ゲルマ、トーン1、オクターブOFF

ゲルマ、トーン1、オクターブON

ゲルマ、トーン2、オクターブOFF

ゲルマ、トーン2、オクターブON

シリコン、トーン1、オクターブOFF

シリコン、トーン1、オクターブON

シリコン、トーン2、オクターブOFF

シリコン、トーン2、オクターブON

ホント、マジで60'sというか、GSサウンドというか、サスティンのないジリジリブチブチした感じ。

ノスタルジックには感じるが、最近の音楽には全くマッチしそうもないかもしれん。

オクターブをONにすると、倍音がワシャワシャ出てきて、コードは弾けない感じ。

その分12フレット以上でソロを弾くとキラキラしてくるが、

オクタヴィアほど派手なオクターブ音は聞こえないみたい。

ライン録りなんでアンプだとまた少し違うのかもしれないけどね。

強いて言えば、短音で音をのばして減衰させていくと、

最後にはオクターブ音だけになって消えていく感じになる。

この感じは(ソロが上手く弾ける腕があれば)かなり気持ちいい。

こいつはオクタヴィアを目的としたというよりも、

高域のヒステリックさを演出するのが目的って感じかしらん。

オクターブオフでは、コードも弾けるようになるが、

サスティン減少でブチブチ途切れる感が顕著になるね。

でもホントに海外産では聞かれない個性的な音なので、

今持っている人が手放さず、市場に出回らないのもわかる気がします。

古臭さ満点なので、若い人には(もちろんオイラも若いがね)好き嫌いはあるかもしれん。

とりあえず演奏は「ハクション大魔王」風にしてみた(笑)

たしかこんな感じだったような気がするんだが。

|