回路図へ

ちと回路図が大きめなので、別ウインドウでご覧あれ。

これで製作する自作エフェクトは5台目になるのですが、

とにかく面倒くさがりなhirock的には過去最大級に複雑な回路(笑)

でも構成自体は至って簡単。ボリュームも一つも無し。エフェクトON/OFFのみです。

真ん中のトランジスタがこの回路のミソ。

ここで正相、反転の波形に分割されて、それをああしたりこうしたりして

1オクターブ上の音を作り出すのです。

学校の物理で習ったはずですよね、位相の違う波形を足したり引いたりすればなんちゃらって。

オイラは一応電子工学科を卒業していますが、計算、理論などの卓上妄想は大っ嫌いです。

そんな計算まがいのことは中指立てて無視することにします(笑)

1段目、3段目のトランジスタは汎用のNPNシリコントランジスタで可。

2SC945とか2SC1815とか。ランクもとりあえず無視して良いでしょう。

心臓部の2段目はPNPなんですが、ここはゲインが低い方がエフェクトのかかりが良いとあります。

参考値としてはhfeが150以下。

でもトランジスタのhfeなんて規格表なんか糞喰らえって位壮絶なバラツキがありますので、

とりあえず入手が非常に簡単な2SA733 / 2SA1015あたりを10個くらい買ってきましょう。

良く使われている型番なので(それぞれ2SC945 / 2SC1815のコンプリメンタリ型番)値段も激安です。

基板にソケットをつけて、一番エフェクトのかかりが良かったのにすればいいだけ。

今回の製作ではたまたまウチにあるデジタルテスターにhfe測定機能がありましたので、

手持ちのPNPのトランジスタを片っ端から測定して一番値の低かった2SA1048というのを使っています。

でも規格表では733 / 1015あたりとほとんど同じ数値でしたので、

やはりバラツキでたまたまこいつがヒットしただけみたいね。

同じ2SA1048だからってそれを指定して買ってきてもうまくいくわけではないのであしからず。

どうしてもいちいち差し替えるのは面倒だという人は、

以下のページでも見てhfeの低そうなヤツを選んでも良いでしょう。

でも、在庫の少ない型番でしたら、733の10個分よりそいつの1個の方が値段が高い場合もあるので要注意。

http://homepage3.nifty.com/ebina2540/data/data_tr.html

あと抵抗やコンデンサは適当なヤツをチョイスすれば良いでしょう。

ただし、CE分離に関わるペアの抵抗は、バラツキが出ないようにしましょう。

そうでないとエフェクタの効果が弱くなります。

具体的には、10kΩ×2、68kΩ×2、22kΩ×2です。

これらは数を多めに買ってきて、テスタで抵抗値を計ってピッタリなのをペアで使うようにしましょう。

これらの値の抵抗は他の電子工作でもよく使う値なので、他にもいろいろ作りたいという方は

100本入りの袋で買ってしまいましょう。一袋\100也。1本あたり\1になり断然お得。

それさえも面倒くさいという方は、誤差±1%の金属被膜抵抗を買いましょう。

それなら誤差も少ないので問題ないでしょう。(実際値にシビアな高周波回路ではよく使われる。)

ただし、カラーコードが5本だったりするので(普通のカーボン抵抗は4本)

ちゃんと読み方を調べる必要があるので注意。

ちなみに、ふつうのカーボン抵抗の誤差は±5%あります。

あとはボリュームもないし、レアなパーツもありません。

オプションでLEDを付けたい方はFETとダイオード、抵抗が必要になります。

今回は6Pスイッチでトゥルーバイパス&LEDを実現させられる

ミレニアム回路とかいうのに挑戦です。

FETは単に電子スイッチとして使うだけなので安いヤツなんでもOK。

| パーツリスト |

| トランジスタ |

2SC945 / 1815など |

2 |

30円×2 |

2SA733 / 1015など

(ゲインが低いものを選別) |

1 |

30円 |

| FET(オプション) |

2SK30A |

1 |

30円 |

| ダイオード |

1S1588

(オプション追加ならもう一本) |

2 or 3 |

20円×2 or 3 |

| コンデンサ |

0.047μF マイラ、セラミックなど |

3 |

15円×3 |

| 0.1μF マイラ、セラミックなど |

1 |

15円 |

| 100μF 電解 |

1 |

20円 |

抵抗

(金属皮膜がベター) |

6.2kΩ |

1 |

5円 |

| 10kΩ |

3 |

5円×3 |

| 18kΩ |

1 |

5円 |

22kΩ

(オプション追加ならもう一本) |

2 or 3 |

5円×2 or 3 |

| 47kΩ |

1 |

5円 |

| 68kΩ |

2 |

5円×2 |

| 160kΩ |

1 |

5円 |

| 560kΩ |

1 |

5円 |

| 4.7MΩ |

1 |

5円 |

| LED(オプション) |

ブラケット入りが便利

Green Ringerだから緑にする?

すこし照度は暗くなるけど。

|

1 |

100円〜 |

ジャック

(クリフのは高いけど良い) |

モノラル |

1 |

100円 |

| ステレオ |

1 |

120円 |

| (参考)クリフS2 |

2 |

200円×2 |

| フットスイッチ |

ミヤマ DS-008 (6Pタイプ) |

1 |

450円 |

| 電池ケース |

006P用 |

1 |

100円 |

| 電池スナップ |

006P用 |

1 |

50円 |

| DCジャック |

− |

1 |

100円 |

| ケース |

適当なヤツ |

1 |

- |

| ユンバーサル基板 |

適当なヤツ |

1 |

? |

| 線材 |

必要分 |

− |

? |

| スペーサー |

適当なヤツ |

2 |

20円×2 |

| ネジ |

スペーサに合うヤツ |

2 |

10円×2 |

値段は参考値です。秋葉原を歩き回れば多少上下します。

ケースは部屋に眠っていた安いヤツを使いましたが、出来ればタカチのちゃんとしたヤツにしましょう。

|

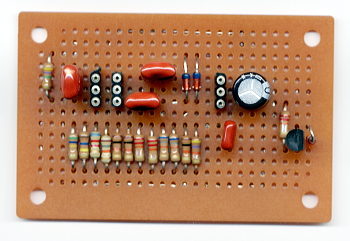

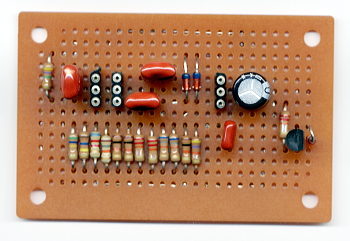

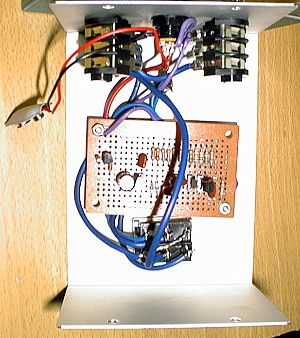

これが完成した基板。回路図を見つけたサイトにはPCBイメージもあったのだが、

どうせトランジスタの足の順番が違うし、そのPCBみてもなんとかユニバーサルでいけそうだったので

またしてもユニバーサルで挑戦。

トランジスタの部分は差し替えられるようソケット仕様にしました。

過去最大級に部品数が多いので、結構気を遣いました。

ホントは最初に全体の配置とかを考えるべき何でしょうけど、

おいらは面倒くさがり屋なので、回路図見ながらふにふに〜って作っちゃいましたけど。

下の抵抗がずらーっと並んでいる様は私的にはファンタスティックと叫びたくなるほどです(笑)

一番右端の部品3つが、LED点灯用のオプション。単に電子スイッチとして作動するだけ。

|

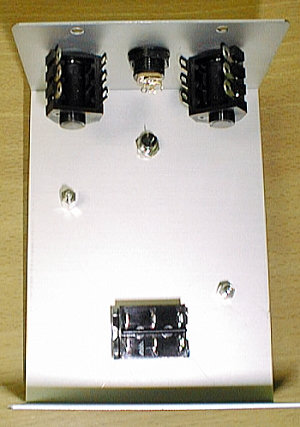

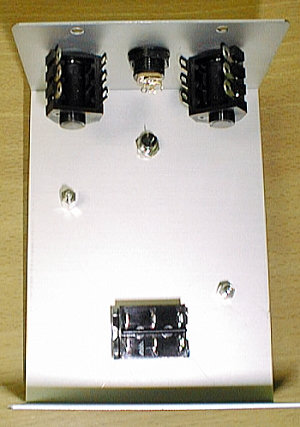

ケースにパーツを取り付けたところ。

図面を起こさず、その場でパーツを配置して適当に穴を空ける。

今回は定番のタカチのケースではなく、ウチにあった安い組み立て式のケースを再利用することに。

やや造りも荒く、エッジで手を切りやすいので注意。

本来は横型のケースなのだが、エフェクタらしくするため

フタの部分に穴を空けて無理矢理縦型にしちゃいました。

|

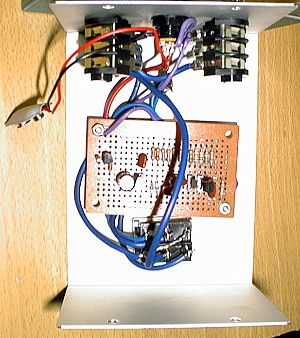

配線が完了したところ。

自作マニアから見ればかなり汚い配線でお恥ずかしいですが、

とにかく面倒くさがりでいつも適当にすますオイラとしては、

かなり綺麗に出来た方だと思う(笑)

普段はもっと醜いことになるのが普通だもんね。

動作に問題がなきゃそれでいいや的主義。

一応、ギターからの信号が直で通る部分は太い線材を使用。

基本的に安いパーツで組んでますが、ジャックだけは英クリフ製の高いヤツを使用。

たしかにプラグの抜き差し具合がかなり気持ちいい。音も太めに聞こえる。

|

で、完成品。ケースのフタが黒いので今までと印象が違いますな。

ボリューム類が一切無いので顔は至ってシンプル。

Green RingerなのでLEDも緑をチョイスしました。

で、音を出してみましたら・・・う〜む、単体では少し使いづらそうですな、やはり。

ギター直で弾いても少し歪んでしまう。これは2SC1815のゲインが高すぎるのかもしれない。

オクターバーなので、前に歪みものを繋ぐのがセオリーだと思いますが、

ゲルマファズ、オーバードライブ系、明るい音のディストーションなど、

倍音が多く抜けのいいエフェクトだと、ほとんどその効果が聞こえないような感じですな。

エフェクトONするとたしかにブライトにはなるんだけど。

明確にその効果が現れたのはRAT2とBIG MUFF位。

それもトーンを思いっきり絞ってモコモコ状態にしたとき。

もちろんギターのトーンも絞りきった状態。

一番顕著にオクタヴィアサウンドが得られたのはRAT2でした。

Green Ringer OFFではモコモコしまくりで音が前に出てきませんが、

こいつをONにしたとたんお見事にオクターブ上が鳴り響き、キラキラしたサウンドに。

元のRATもファズに近い太い音なので実に気持ちよいサウンドが得られた。

サンプルサウンドを聴いてもらえればわかると思うが、

かなりあのジミヘンの音にも近いような気がする。

ただし、やはりON / OFFの変化が激しいので、

RATとペアにしてしまってAB切り替えスイッチとかで切り替えるというのが実用的かも。

歪みものがかなり限定されてしまうのが残念だが、

デジタルのピッチシフターなぞより断然エグく、ぶっとい。こいつは最高だね。

RATと組み合わせるのであれば、Octaviaより断然使いやすい。効果も安定している。

|