記事ではバージョンアップ版の回路図は省かれていましたので、

とりあえず回路図は自分で書き起こしてみました。

中央部分のトーン回路がかなり凝った作りでして、

面白い音作りが期待できそうです。

パーツリストはこちら。あくまでオイラが今回作ったのに使った一覧です。

要らないのは省いても無問題。

| パーツリスト |

| トランジスタ |

2SC945など |

2 |

20円×2 |

| コンデンサ |

0.047μF マイラ、セラミックなど |

1 |

20円 |

| 2.2μF 電解 |

1 |

15円 |

| 10μF 電解 |

1 |

15円 |

| 33μF 電解 |

1 |

15円 |

抵抗

(金属皮膜がベター) |

470Ω |

1 |

5円 |

| 910Ω |

1 |

5円 |

| 8.2kΩ |

1 |

5円 |

| 33kΩ |

1 |

5円 |

| 1MΩ |

1 |

5円 |

| 10kΩ(LED用オプション) |

1 |

5円 |

| ヴォリューム |

1kΩ Aカーブ |

1 |

100円 |

| 50kΩ Aカーブ |

1 |

100円 |

| 500kΩ Aカーブ |

1 |

100円 |

| ツマミ |

合えばなんでも良い |

3 |

300円 |

| LED |

ブラケット入りが便利

(オプション) |

1 |

100円 |

ジャック

(クリフのは良い) |

モノラル |

1 |

100円 |

| ステレオ |

1 |

120円 |

| (参考)クリフS2 |

2 |

200円×2 |

| フットスイッチ |

ミヤマ DS-008 (6Pタイプ)

3Pタイプでも可 |

1 |

450円 |

| 電池スナップ |

006P用 |

1 |

50円 |

| 電池ケース |

006P用 |

1 |

100円 |

| DCジャック |

− |

1 |

50円 |

| ケース |

タカチ TS-11 |

1 |

980円 |

| ユンバーサル基板 |

適当なヤツ |

1 |

? |

| 線材 |

必要分 |

− |

? |

| スペーサー |

適当なヤツ |

2 |

20円 |

| ネジ |

スペーサに合うヤツ |

2 |

20円 |

値段は参考値です。秋葉原を歩き回れば多少上下します。

抵抗は金属皮膜抵抗を使えばノイズ低減に効果があるかもしれないが、

そもそもこんな簡単な回路に無理して高級品を使うこともないかもしれない。

トランジスタは小信号用NPNのシリコンならなんでも大丈夫だしょ。

この2SC945の他には2SC1815なんかが安くて有名だね。GRとかYとかのランクも無視してOK。

コンデンサも0.047はフィルム、マイラ、セラミック、積層セラミックなどでOKだべさ。

セラミックだと高域特性が向上する可能性もあるが、ノイズには弱そうな感じ。

2.2と0.047はこだわってみても面白いだろう。 |

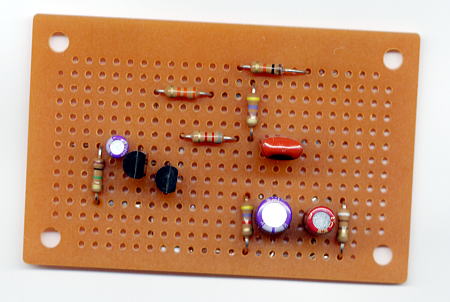

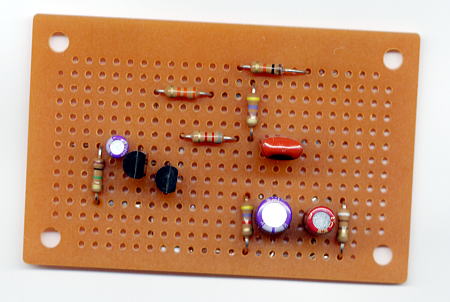

これが完成した基板。製作記事ではラグ板で空中配線していたが、

(確かに音が良くなる可能性は高いが)オイラは面倒くさいので、

小物パーツ類は基板で組んでしまうことにした。

基本回路は左上の部分。

右下のコンデンサと抵抗は記事の改造部分の要、トーン回路部分である。

これもやはり部品点数が少ないので、回路図から基板にするのも楽ちんだね。 |

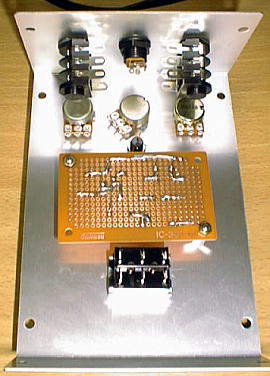

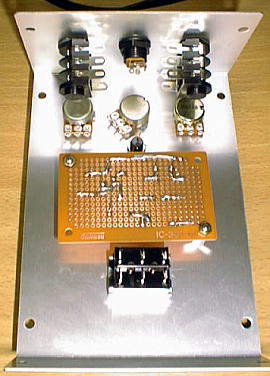

ケースの加工が完了したところ。

今回はタカチのTS-11を使用。ちょうどロシアンビッグマフくらいの大きさ。

入出力ジャック、DCジャック、フットスイッチの穴は大きいので、

ドリルで小さい穴を空けた後リーマーでグリグリやるのだが、

その作業がまた大変。今回もまた左手に切り傷数カ所作ってしまいました。 |

ケースにパーツを取り付けたところ。

図面を起こさず、その場でパーツを配置して適当に穴を空けるので

真ん中のヴォリュームが斜めにしないとショートするような状態。

でも、表から見ればなんら問題ないので、その辺は愛嬌。 |

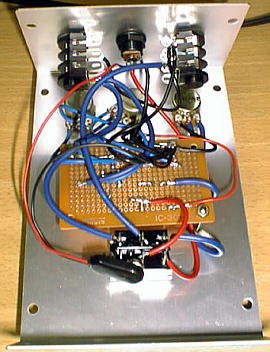

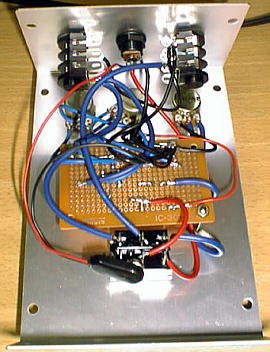

配線が完了したところ。

自作マニアから見ればかなり汚い配線でお恥ずかしいですが、

とにかく面倒くさがりでいつも適当にすますオイラとしては、

かなり綺麗に出来た方だと思う(笑)

普段はもっと醜いことになるのが普通だもんね。

動作に問題がなきゃそれでいいや的主義。

一応、ギターからの信号が直で通る部分は太い線材を使用。

最初ヴォリュームの配線を逆にしてしまって、

音を出したら回す向きが逆なので焦ったけど(トホホ)。

基本的に安いパーツで組んでますが、ジャックだけは英クリフ製の高いヤツを使用。

たしかにプラグの抜き差し具合がかなり気持ちいい。 |

で、完成品。とりあえず名前はファズフェイスカスタムとしました。

カスタムの綴りこれで良いんだよね?

で、音を出してみましたら・・・おおー結構ぶっといねー。

フルテンにすると結構ノイズが酷いな。これはオイラの作り方の問題かな。

自宅ではアンプがないMTR(BOSS BR-8)なライン環境なので、

正直とても本来の音が出ているとは思えないくさい。

ラインでは扱いが難しそうだ。コントロールもかなり難しいや。

やはりじゃじゃ馬ちゃんだね、こいつは。

でも、トーン部分はかなり面白くて、そうとう音色が変わります。

う〜ん、そう簡単にはジミヘンにはなれそうもないね。

やはり彼は偉大だ!

使いこなすにはもうすこし修行が必要のようです。

その後、スタジオでメサ・ブギーで鳴らしてみたのですが、

ラインの時とはうって変わってあの爆音サウンドが炸裂!

やっぱりちゃんとしたギター・アンプで鳴らすのが必須のようです。

こいつでソロを弾くとかなり気持ちいい。

BIG MUFFのそれとは全く違う「ブっとさ」があり、弾き手に快楽を与える。

低音弦ではブリブリし過ぎるくらい。

ゲインを上げたときにはコードプレイはほとんど不可に近い。

とにかくライン時とアンプ時の音の差にびっくり。

あとで時間があったらゲルマ版もチャレンジしてみるか。

でも、2SC / 2SDのゲルマなんて、もうマジで絶滅状態だよな。

2SA / 2SBはまだ探せば見つかるんだけど。

・・・そうか、電流の向き変えればPNPでもそのまま良いんだね。

これも後で挑戦してみようっと。

2004.04.25追記

とまぁ作ってはみたものの余り使ってないのが実情。

よくよく例の本を読みますと、どうやら著者の先生は

あまりエグイ効果のエフェクトはお好きではなさそう。

う〜む、一度オリジナルに近い形でもう一度作り直してみるかな。

ゲイン可変は便利なので参考にするとして、やはり50kΩではイマイチかも。

ココはオリジナルの定数に近い100kΩのボリュームにしてみようかな。

トーンはオリジナルをそのままにしてみよう。

とりあえずPNPタイプで作ってみるかな。

そしたら、そのままの基板でシリコンとゲルマ差し替えで試せるし。

|