同じく基板、部品、定数などについて徹底解析してみる。

別項の中期型と比べてかなり音が違うので、

個体差の要因も調べてみよう。

|

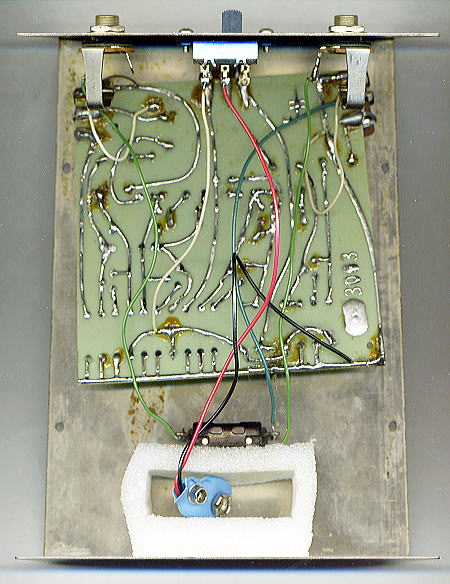

内部写真。配線は細くて折れやすい。これは現行品でも受け継がれている。

せめて取れにくいように改良して欲しいモノだ。

この頃はTONE-BYPASSが無く、全体的に線材は少なくシンプル。

|

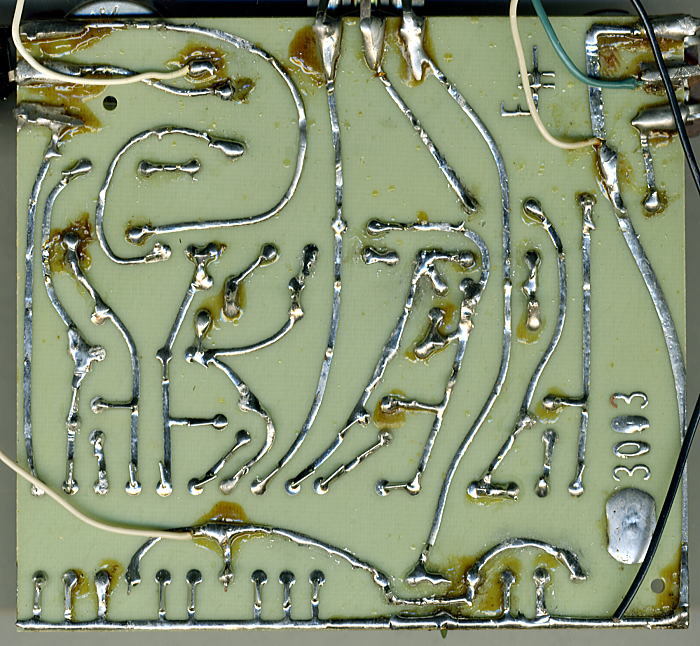

基板PCB面写真。パターンは黄色基板と同一の模様。

大きさはこの向きで、ヨコ110mm、タテ100mmだ。

|

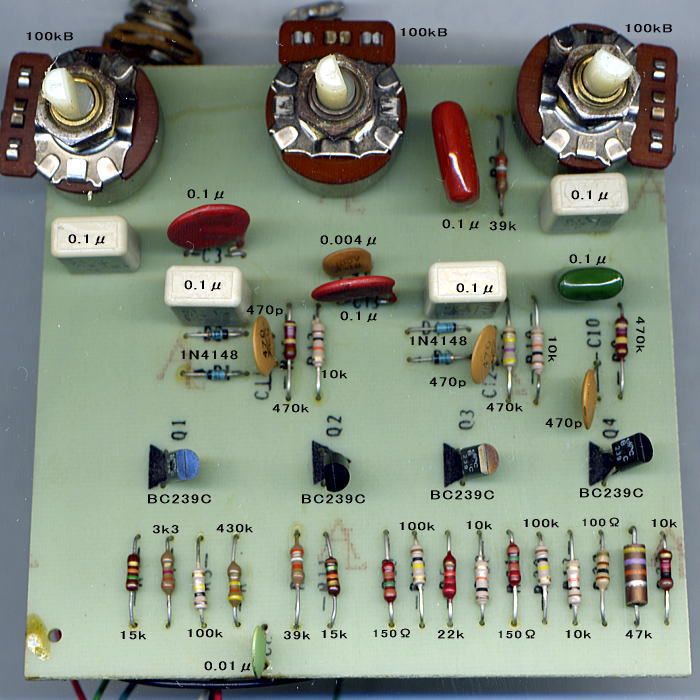

定数を採取した基板パーツ実装面の拡大写真。

別項で紹介している個体と比べ、特にコンデンサの定数違いがかなりある。

各パーツの詳細については下記に記すが、

カップリングに良く使われている1μがこの個体では全て0.1μになっている。

それに伴い、電解コンデンサが皆無!

さらには同じ0.1μでも何故か複数の素材が用いられているなど謎満載だ。

抵抗の値は、他の個体とほぼ全て同一、あるいは誤差の範囲内の近似値である。

では、以下に各パーツについて少し詳しく見てみる。

|

キモのトランジスタは、"BC239C"。

最初期の個体は頭の丸いドーム型の"FS36999"という石が使われているが、

中期以降のラムズの大多数ではこのBC239Cが用いられている。

基本的には他の用途でもポピュラーな汎用小信号用の石で、

現在でも"BC239CTA"なる改良版が販売されている。

|

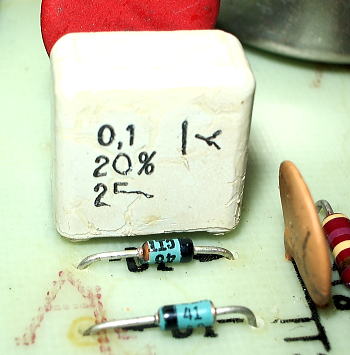

他の固体でも良く見受けられる白くて四角い0.1μのコンデンサ。

秋葉原のパーツ屋のオヤっさんに写真を見せて聞いてみたら、

「う〜ん、ポリカーボネイトかなぁ〜。全く同じのは見たこと無いなぁ。」とのこと。

|

さっきのすぐ隣に実装されている真紅の0.1μのコンデンサ。

容量は同じなのに素材が違うのはミステリー。セラミックかなぁ?

電源回路用にも見えるが、耐圧は25Vなので単に古いからデカイだけかな?

|

入力段のコンデンサ。

他の個体ではアルミ電解の10μなんてモノが付いていたが、コイツは0.1μ。

容量比なんと1/100!

しかも0.1μは他にもいっぱいあるのにコイツだけまた素材が違う。

おそらく電源回路などに良く用いられるメタライズドフィルム?

|

クリッピング・ダイオードはこれまた青い色でびっくらこいたが、

よ〜く見ると"4148"の数字。

おそらく汎用の"1N4148"で間違いなさそう。メーカーの違い?

|

抵抗は現在でも一般的に手に入るカーボンタイプが大部分を占めている。

トライアングルやラムズ初期型で多用されているカーボンコンポジション

(この写真の右から2番目の円筒形タイプ)はこの固体では一本だけ。

おそらく全体的に品質も安定しているので、音への直接的な影響はかなり少ないと思われる。

|