オペアンプ・タイプ初期のEH1322型。

背面スライド・スイッチがTONE-BYPASSになっており、1322型で最も個体数が多いタイプだ。

2004年末に、eBayで別項で紹介するオペアンプEH-3003型と共に、

双方不動、部品欠如、ジャンクという状態ながら2台で送料込$136.75という破格値で

アメリカ・ピッツバーグから海を越えてゲットしたもの。

おそらく前オーナーはその2個体でパーツをやり取りして1台を復活させようと試行錯誤したみたいだが、

同じオペアンプでもEH1322とEH-3003型では基板もパーツも微妙に違うので、

どうにも手に負えなくなって手放すことにしたようだ。

おかげで中身はかなり酷い状態で、パーツ欠損、基板損傷のオンパレード。

おまけに当時はオペアンプ型に関する回路図などの資料が非常に少なく、

また私自身もディスクリート型で満足していたのでしばらく放置状態であった。

しかし管理人の予想以上にこのサイトがマフ・マニアの方に認知していただけるようになったこと、

おまけにThe FUZZ BOOKで偉そうに記事なんか寄稿しちゃったもんだから

結構多くの方からメールなどでいろいろご意見やご質問を頂くようになってしまった。

まぁほとんどがラムズに関することなんだけど、

意外とオペアンプ型に関する関心もそこそこあるみたいなのよね。

店頭試奏での考察くらいしか知識もなかったのだが、

最近うまい具合に2タイプの動くオペアンプ型を入手できたこともあって、

ようやく重たい腰を上げて本格的にオペアンプ型を解析すると共に、

長いこと放置プレイを強いられたコイツを修理してやることにした。

実際のところ別項で紹介するEH-3003型の方が状態も良く先に修理が完了。

一方のこちらEH1322型は非常に状態が悪く、復帰作業は難儀したが、

なんとかとりあえず音が出るとこまで復活成功したので、ココに記事を起こすことにした。

まずはお決まりの簡単な概要考察から。

ごらんの通り、外観はまぁ比較的良好。中身は酷かったけどね。

|

背面スライド・スイッチは、TONE-BYPASS。

オペアンプ版はEH1322、EH-3003型共にこのタイプの個体が多くを占める。

ちなみにこの写真は修理後のもの。VOLUMEポットが欠損していたので、

新たに追加し、つまみは手持ちの適当なものをあてがった。

ま、見た目なんぞ気にしない、気にしない。

|

背面は、少なくとも見た目は3期型はすべて共通。

入出力ジャック、外部電源用3.5φジャック、スライドスイッチといった構成。

ウェットティッシュでフキフキした跡が残っちゃってるね。

|

さて腕まくりをして内部解析にはいる。

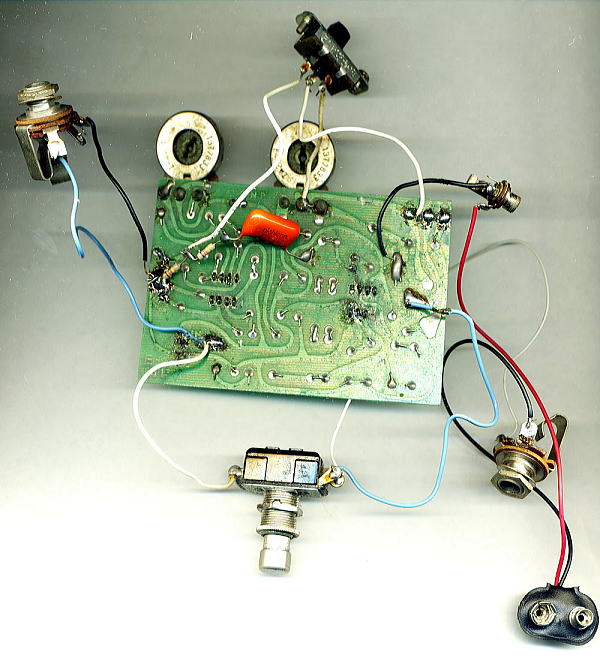

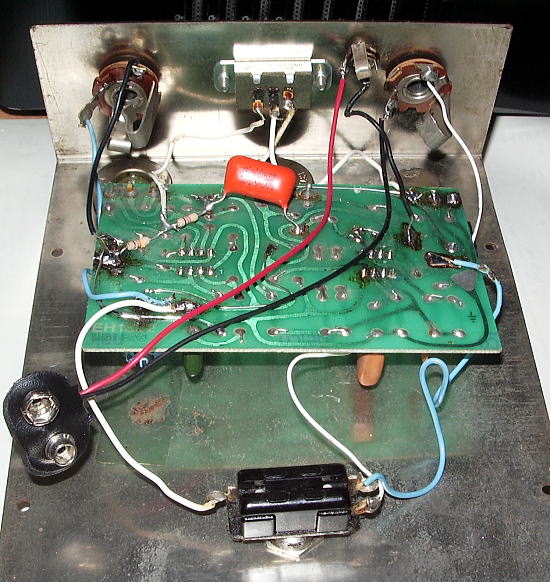

修理のため、ケースからユニット全体を外した状態。配線記録のため。

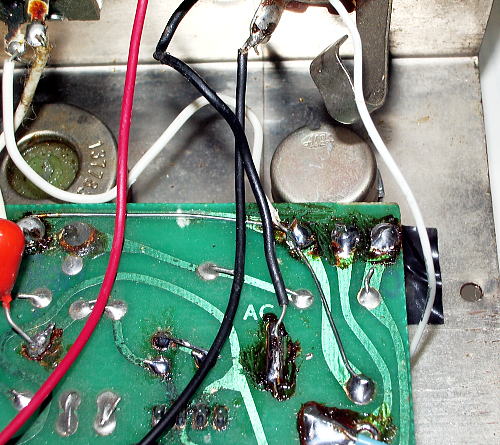

このEH1322型は、このように基板裏面に空中配線で

TONE-BYPASS回路を追加したものがかなりの数見受けられる。

この回路を基板に反映したモノが、後継のオペアンプEH-3003型ではないかと推測される。

|

|

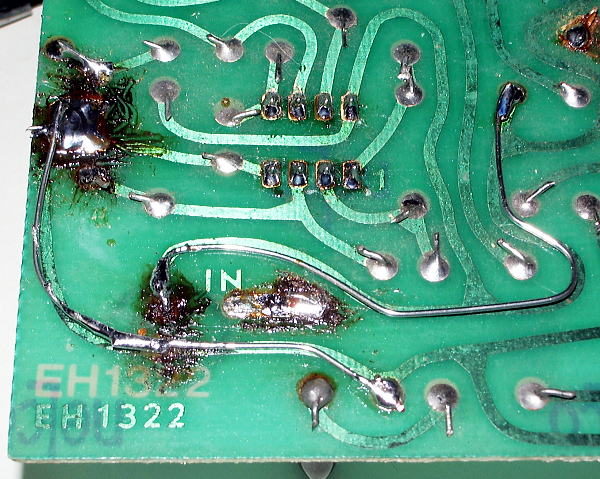

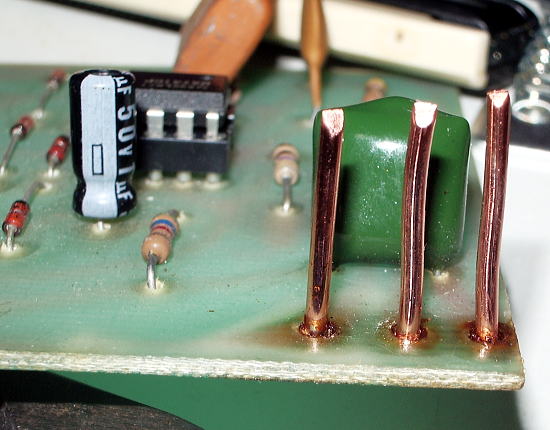

基板型番は"EH1322"。

一部パターン剥がれ、切断が見られたので、

すずメッキ線でパターンになぞって這わせて導通させて補修した。

ココは電源ラインで220μのコンデンサがあるのだが、

パターンが丸ハゲでコンデンサの両足とも導通していない状態だった。

このあと変なとこに接触しないようにホットボンド塗ろうかな。

|

同じくココもパターン切断が見られたので、

すずメッキ線でパターンになぞって這わせて導通させて補修した。

VOLUME用のポットは外した。

手元に来たときには付いていたのだが、

前オーナーにより、同時に入手したEH3003型から移植したと思われるので、

向こうに戻してあげることにし、こっちは新しく付けて補修することにした。

|

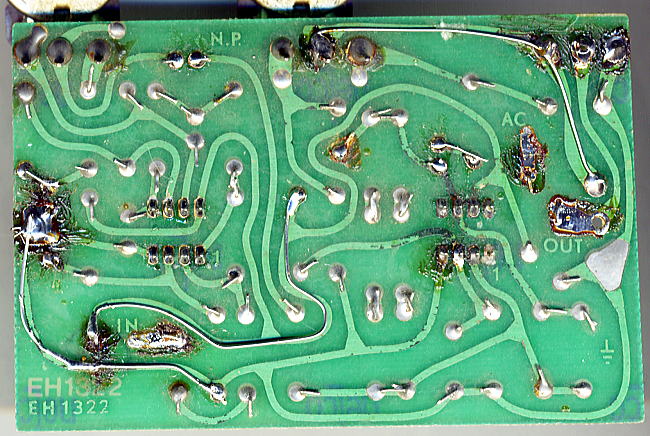

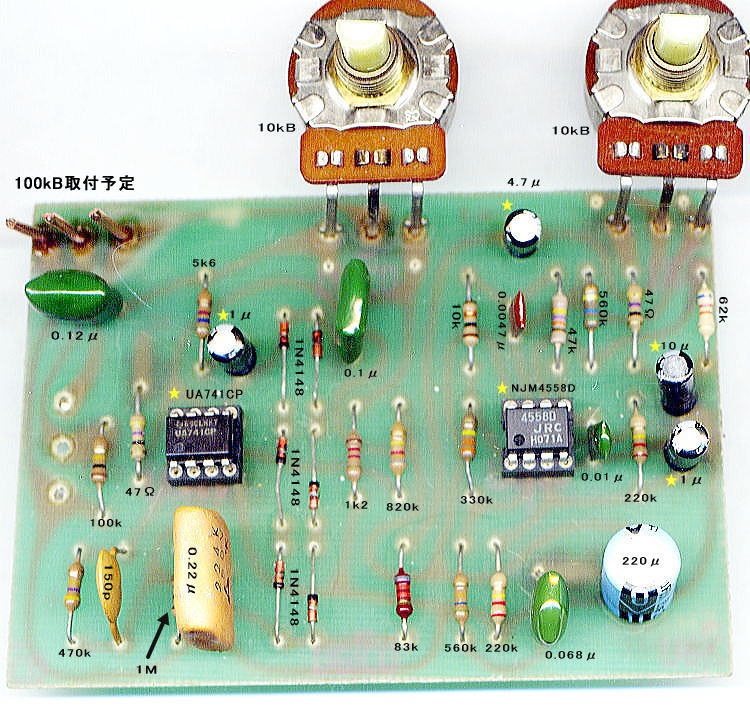

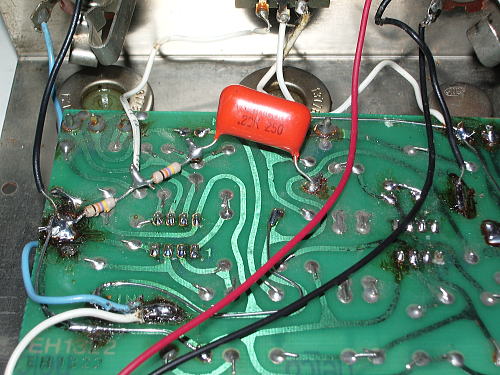

PCB面拡大写真。見やすいように配線は外してある。

サイズはこの方向で、ヨコ101mm、タテ66mmだ。

実物大で印刷すれば自作用プリント基板作るのにも使えるだろう。

これは補修後の状態である。損傷パターンをすずメッキ線で補修。

|

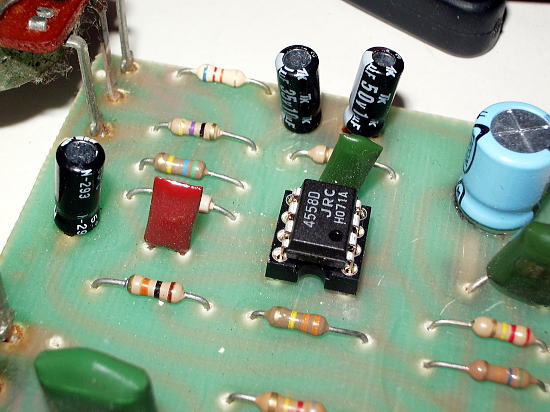

まず、故障率が高いオペアンプ2つは、検証が面倒くさいので問答無用で変えてしまうことにした。

念のためソケットを装着した上で、741は秋月で4個¥100の"UA741CP"に換装。

一番安くて入手が楽だったのでチョイスしたが、偶然にもUA〜はオリジナルにもよく使われている。

コンデンサもかなり差異が認められた。

この写真の電解の部分には当初セラミックの0.1μが実装されていたのだが、

他個体との差異、他のパーツに比べ年代が新しく感じられたことなどから、

おそらく前オーナーが弄ったと決めつけちゃって、他個体と同じ1μにさくっと交換した。

千石で¥10〜¥20程度の最も一般的なタイプ。

|

一方の4558は、オリジナルでよく使われているRC〜も通販で簡単に手に入るが、

信頼性と電気的安定性、そして入手のしやすさから手っ取り早くJRCの"NJM4558D"をチョイス。

秋葉原で¥50〜¥80程度で簡単に手に入る。

こういった汎用オペアンプは、オリジナル追求派、音やカルト信仰はともかくとして、

電子工学的に客観視した場合、信頼性、安定性等でJRCの石が最強だと思う。

しかも安価で非常に入手し易いとなれば、選ばない手はない。

ちなみに、4558の後に付くアルファベットにも意味があるらしく、

4558DDはローノイズ選別、4558DXはハイゲインとのこと。ココは普通の4558Dで良かろう。

コンデンサは、まず写真一番上の1μ、10μ2本が欠損していたので、

他個体、回路図などを参考に新規に追加した。

それとこの写真で一番左側の電解は、当初セラミックの0.1μが実装されていたのだが、

他個体との差異、他のパーツに比べ年代が新しく感じられたことなどから、

他個体と同じ4.7μにさくっと交換した。どれも千石で¥10〜¥20程度の最も一般的なタイプ。

右の水色の220μ、その他のマイラなどはオリジナルそのまま。

|

パーツ面の補修をほぼ終えた状態での基板詳細写真。

左側100kΩの抵抗のヨコにある謎の3つの穴は、

LITTLE BIG MUFF Pi でこの基板をそのまま流用できるように配慮されたモノ。

3つのポットは省略され、ココに1個のポットが付けられるというわけである。

この手法は、後のオペアンプEH-3003、ディスクリートEH3034型でも用いられている。

黄色い★が付いているパーツは、私が修理で取り替え、または新規取り付けしたモノである。

基本的にオリジナルと思われるパーツはそのまま手を付けないようにしたが、

欠損、そして明らかに怪しいモノには問答無用でさくっと手を入れた。

つっても、具体的には上記の通り、オペアンプ2つ、電解コンデンサ4つだけである。

その他のパーツは、おそらくオリジナルのままだと思われるので手は加えていない。

定数も他個体、また別項で紹介している初期型と比べてもほとんど同一だ。

パーツ個別に考察してみると、抵抗は全て現行と同型の一般的なカーボンタイプ。

コンデンサはマイラ、セラミック、アルミ電解は全て一般的なモノ。

左下のデカい0.22μはメタライズドフィルム?

容量が大きいので必然的にサイズもでかくなるので、入手のしやすさからのチョイスかな?

クリッピング・ダイオードもマフに限らず現在でも多くの歪みエフェクトに使われている、

最も一般的な小信号用シリコンである"1N4148"だ。

|

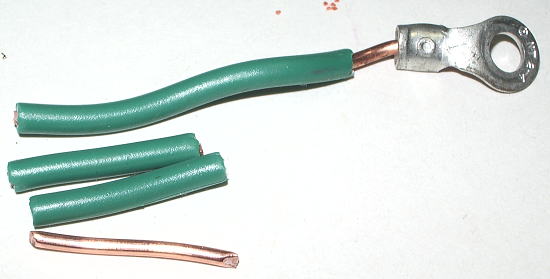

欠損しているVOLUMEポットについて考える。

オリジナルのポットはCTS製だが、

旧来から現行にかけて使われているあの足の長いタイプは入手困難。

面倒くさいので手持ちの¥100程度の16φのポットを使うことに決定。

足はたまたま手元にあった1.2mm程度のアース線を流用することにした。

これは別項で解析するELK版からアイデアをパクった。

|

まず、適当な長さに切ってこのように足場を作成。

|

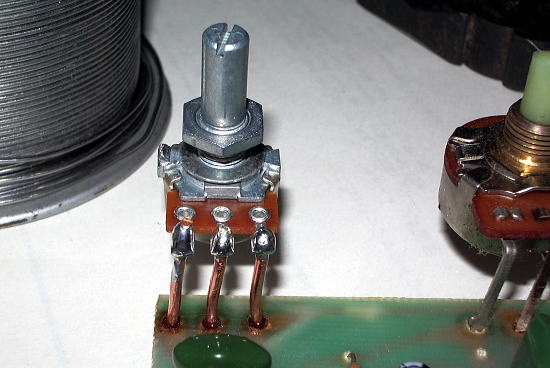

そこにこんな感じでボリュームを装着。

定数は他個体から考察して100kBをチョイス。

CTS製の普通のやつを買っても良かったが、

このタイプは手元に大量にストックしてあるので、気にせず使っちゃおう。

たぶん数年前に千石で¥100程度で買ったもの。

ラジオペンチで隣と高さ、位置を合わせておく。

|

んでもって補修後のパネル実装の様子。

微妙に足が長すぎて、固定ボルトをキツく閉めすぎるとパネルに接触しかけたので、

一応ビニルテープで絶縁しておくことにした。

|

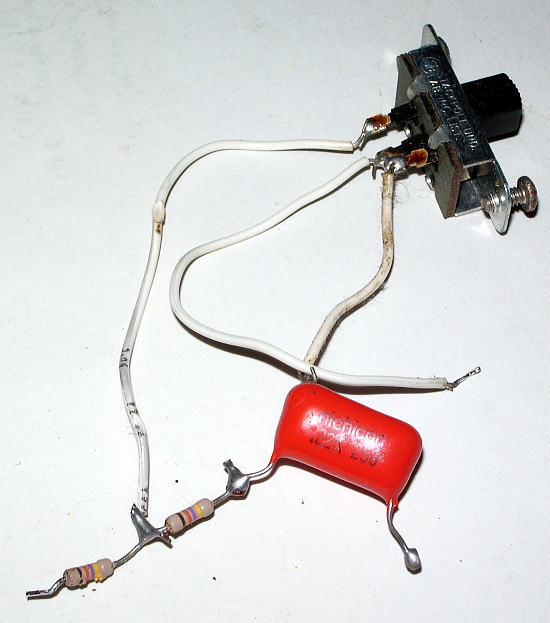

コレは基板裏面に空中配線で追加されている、TONE-BYPASS回路。

TONEは100kΩのボリュームによって調整されるのだが、

このユニットは47kΩ×2+0.22μという構成で、

47kΩ一つのところから配線が出てスライドスイッチに繋がっている。

つまり、TONE-BYPASSと銘打ってはいるが、

スライド・スイッチONの場合は、ほぼTONEボリューム中央の値で固定されるという設定のようだ。

実際に音を聞いても確かにそんな感じ。

しかし、微妙な定数の誤差のせいか、ボリューム時のそれとは微妙に違いはするが、

文字通りスルっとBYPASSするというわけではないようだ。ややこしい。

|

|

かき集めた内部写真を参考に、配線を修復。

オペアンプ型は、エフェクトOFF時にも必ずバッファーを通るモノと思っていたが、

どうやらこのEH1322型では入力ジャックの水色〜フットスイッチの白へと

基板を介してはいるが直に繋がっているので、

エフェクトOFF時には完全にスルーされる。

後期のEH3003型では明らかに配線が別なので間違いなくバッファーを通るのだが。

しかし、このEH1322型でも配線が違うモノも確かに見かけるので、

この辺もさらにミステリー度が深まる。

ユーザーによって改造された可能性もあるし、

そもそもこのオペアンプの時期はエレハモ自身かなり試行錯誤の時代だったとのことなので、

謎は深まるばかりだ。

|

とりあえず補修を終え、テストしたところ、問題なく音が出るようになった!

ふぅ、苦労したわよ。

しかし、TONE-BYPASSのスイッチが機能しない!

いろいろ調べて配線をチェックしたり、スイッチ自身も劣化が見られたので

新品に交換したりしたが、解決せず。

う〜む、個人的にはどうせこんな機能使わないから、面倒くさいので放置!(笑)

|