今度は基板、部品、定数などについて徹底解析してみる。

別項のラムズ後期型と比べてかなり音が違い、

むしろコチラの方が一般的なラムズ・ヘッドの音に近いような気がする。

しかし、まずポットが2つ交換されているので、その検証も必要だ。

|

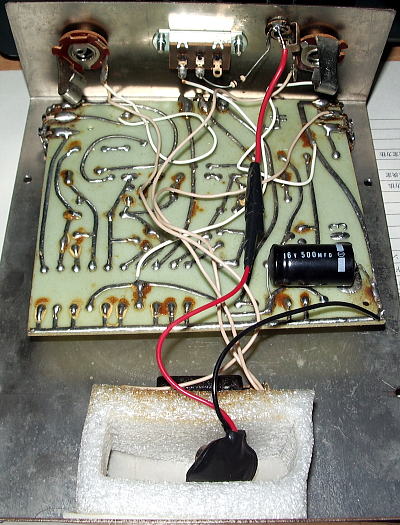

内部写真。先のポット2つ以外は、配線、ジャック類もオリジナルと思われる。

電源ラインの500μの電解コンデンサが目を引く。

|

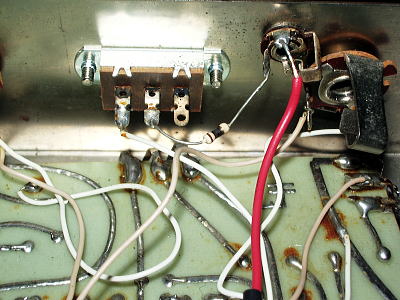

電源ON / OFF のスライドスイッチ。

何故か100Ωの抵抗が付けられている。

電流制限しようとしたのか、あるいは電源ジャック抜き差しの際の保護用なのか、

オリジナルなのか、後付なのか、

その目的も含め、かなりミステリーな部分。

|

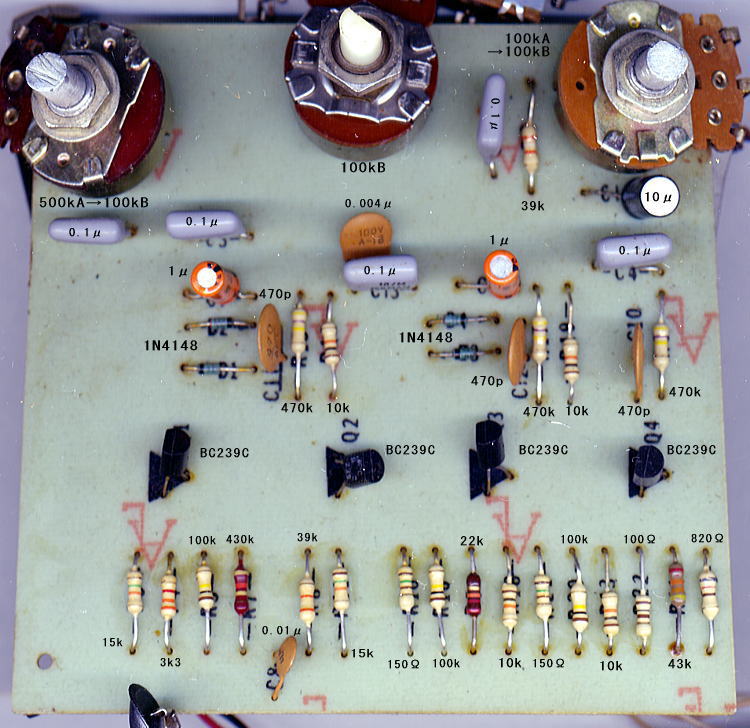

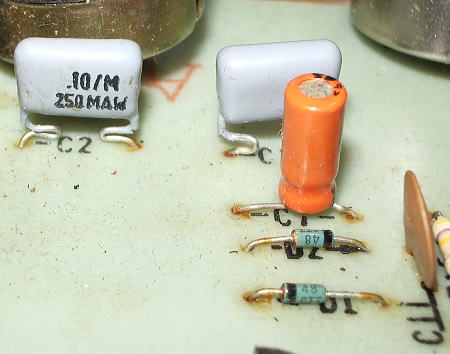

定数を採取した基板パーツ実装面の拡大写真。

全体的には、ラムズ・ヘッドの基本的な定数のようだ。

別項で紹介している個体と比べ、特にコンデンサの定数違いがあるが、

かれこれ数十個体の中身を見てきた考察からは

先のカップリング系に0.1μしか使わずに電解コンデンサが一つもないというのは

かなり特殊な個体だと言える。

抵抗の値は、SUSTAINからアースに落ちる抵抗820Ωがやや小さめだね。

ココは1kΩや1.2kΩが多い。

ま、それでも他の多くの個体とほぼ同一、あるいは誤差の範囲内の近似値である。

怪しいと睨んでいたポットだが、VOLUMEには500kAというとんでもない値が付いていた。

Aカーブだけでも問題なのに抵抗値も高すぎるので、ココはさくっと100kBに交換した。

SUSTAINも100kAが付いていたが、同様にAカーブだと調整が難しく感じたので、

さくっと100kBに交換した。用いたのは24φのALPHA製。

では、以下に各パーツについて少し詳しく見てみる。

|

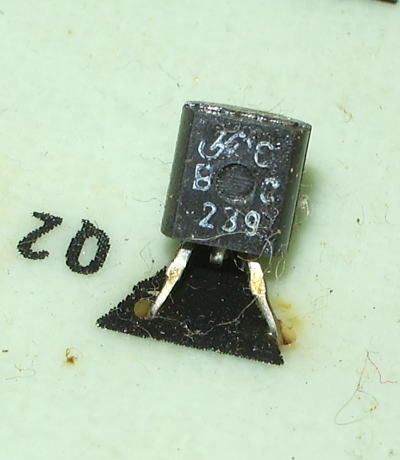

キモのトランジスタは、"BC239C"。

中期以降のラムズの大多数ではこのBC239Cが用いられている。

基本的には他の用途でもポピュラーな汎用小信号用の石で、

現在でも"BC239CTA"なる改良版が販売されている。

|

5つある灰色の0.1μのコンデンサは、おそらくメタライズド・フィルム?

カップリングは1μの電解コンデンサ。バイポーラではなく、極性有りの通常タイプ。

別項のラムズではこの1μが0.1μになっているモノもあったが、

数多く収集したラムズの基板写真解析などからも、

入力の10μ、カップリングの1μと電解コンデンサが使われている個体が多いので、

この値がラムズの基本に近いといえるだろう。

クリッピング・ダイオードは青い色だが、1N4148。新旧問わず多くの個体で使われている汎用品。

ループ段のセラミック・コンデンサも通常の汎用タイプ。

|

抵抗はほぼ全て現在出回っているものと同様の、最も一般的なカーボンタイプ。

|